前歯のインプラントに関心を持たれる方にとって、もっとも大きな不安は「10年後の見た目や使い心地がどうなっているのか」という点ではないでしょうか。奥歯と異なり、前歯は常に人の目に触れるため、色の調和や歯ぐきのラインといった審美性が求められます。また、発音や噛み心地といった機能面も、日常生活に直結する要素です。加えて、年月の経過とともに骨や歯ぐきが変化しやすく、トラブルの出やすい部位でもあります。

本記事では、前歯インプラントの「10年後」を見据え、審美性の変化、噛み心地や発音の安定性、骨や歯ぐきの変化、そして起こりやすいトラブルや長持ちさせるための工夫について詳しく解説します。さらに、差し歯やブリッジとの比較、即時埋入の適否、保証や費用面の現実など、治療を検討する上で押さえておきたい視点を整理しました。

帝塚山スマイルデザインクリニックでは、豊富な症例経験をもとに、患者様一人ひとりの条件に合わせた最適な治療計画をご提案しています。10年後も自然な笑顔を保てるよう、安心して治療を検討していただくための一助となれば幸いです。

目次

前歯のインプラントは10年後どうなる?

前歯のインプラント治療は、単に「噛める」ことだけではなく、自然に見えることが求められる点が大きな特徴です。10年後の評価を左右するのは、見た目の美しさ、機能としての使いやすさ、そして歯ぐきや骨の安定性の3つです。一般的に「インプラントは〇年持つ」といった単純な年数で語られることが多いのですが、実際には患者様の骨や歯肉の質、噛み合わせ、生活習慣、メンテナンスの継続度によって結果は大きく異なります。そのため、「10年後にどうなっているか」を理解するには、条件ごとの差を把握しておくことが重要です。

見た目の面では、歯の色調や透明感、歯ぐきのラインが経年とともに変化し、周囲の天然歯との差が生じる場合があります。機能面では、咬合の変化や上部構造の摩耗によって噛み心地や発音に微妙な影響が出ることも考えられます。また、組織面では、骨吸収や歯肉退縮が進むことでブラックトライアングル(歯と歯の間のすき間)が目立つことがあります。これらはすべて「10年後の満足度」を左右するチェックポイントとなるのです。

ここからは、前歯インプラントの10年後を理解するために、見た目の経年変化、噛み心地と発音の安定、歯ぐきや骨のボリューム変化といった要素を具体的に整理していきます。

見た目の経年変化(色合わせ・透け感・歯ぐきライン)

前歯のインプラント治療で最も気になるのは、時間が経つにつれて「見た目がどう変わるか」という点です。治療直後は色調や形態が天然歯と調和していても、10年という年月の中で周囲の歯や歯ぐきに変化が起こります。特に前歯は光が当たりやすく、透明感や透け感がわずかに異なるだけでも印象に影響します。

色合わせの面では、インプラントの上部構造そのものは大きく変色しませんが、隣接する天然歯が加齢や生活習慣によって変色するため、違和感が生じる場合があります。また、歯ぐきラインの変化も重要です。歯肉の退縮が進むと、歯が長く見えたり、ブラックトライアングルと呼ばれる隙間が目立つことがあり、審美性を損なう原因になります。

こうした経年変化を抑えるには、最初の設計とメンテナンスが大きな鍵を握ります。埋入位置やアバットメント素材を適切に選び、定期的に歯科医によるチェックを受けることで、長持ちする自然な見た目を保ちやすくなります。患者様ご自身も日常のセルフケアを丁寧に行うことが大切です。

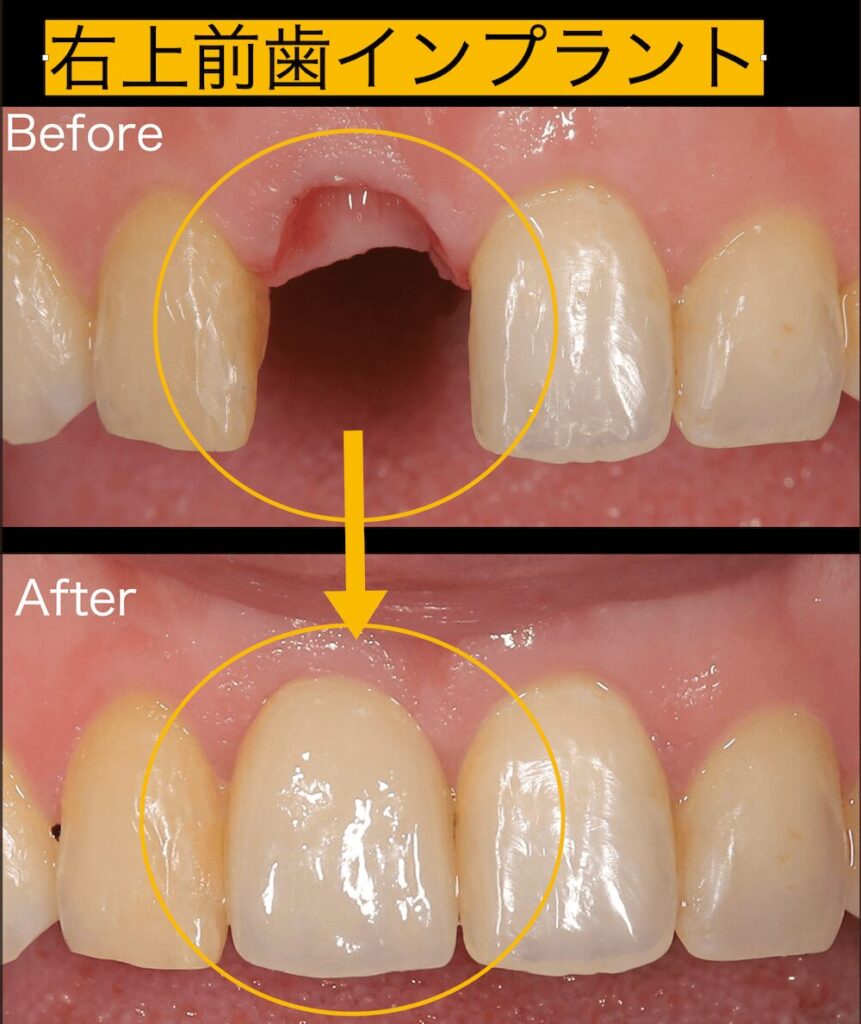

この患者様は昔、転倒し前歯をぶつけてしまって以来、ずっと右上中切歯がぐらぐらと動揺していました。

前歯の審美領域なので見た目などを気にして治療に踏み切れませんでしたが、意を決してインプラント治療を希望され来院されました。

術後は全く問題なく、メインテナンスを定期的に受診され、審美的にも綺麗に安定した状態が何年も続いております。当症例について詳しくは以下のページをご覧ください。

>>審美インプラントで前歯1本を自然に再現した症例(30代女性)

噛み心地と発音の安定(前歯特有の負担・咬合変化)

前歯のインプラントは、奥歯と比べると噛み合わせの力が弱いと思われがちですが、実際には「食べ物を噛み切る」「言葉を発音する」といった繊細な役割を担っています。そのため、治療後10年の満足度を考える上で、噛み心地と発音の安定は重要な評価軸となります。

装着直後は違和感がなくても、年月を経て咬合(かみ合わせ)の状態が変化すると、前歯に想定以上の負担がかかることがあります。たとえば、奥歯を失ったまま放置した場合、前歯に咬合力が集中してインプラントや周囲の天然歯に大きな影響を与えることがあります。また、歯ぎしりや食いしばりといった癖も、長期的には噛み心地の不安定さや破損リスクにつながる要因です。

発音面では、特にサ行やタ行など前歯で空気をコントロールする音が影響を受けやすく、歯肉の形態や人工歯の厚みが少し変わるだけでも違和感を覚える方がいます。こうした変化を最小限に抑えるには、初期治療段階での精密な咬合調整と、定期的な歯科医による確認が欠かせません。さらに、ナイトガードの使用などで負担を軽減することも、10年先の自然な噛み心地を守る有効な手段となります。

歯ぐき・骨のボリューム変化(退縮・ブラックトライアングル)

前歯のインプラント治療では、10年の経過によって歯ぐきや骨のボリュームがどう変化するかが、大きな審美性の分かれ道となります。特に歯茎が下がってしまうと、人工歯と歯肉の境目が見えやすくなり、自然な見た目が損なわれやすいのです。これは「歯肉退縮」と呼ばれる現象で、前歯のように笑ったときに大きく見える部分では、わずかな変化でも印象が変わってしまいます。

また、骨の量が減ると、歯と歯の間にすき間ができて「ブラックトライアングル」と呼ばれる三角形の空隙が目立ちやすくなります。これは患者様にとって大きな審美的不満の原因となるだけでなく、食べかすが詰まりやすくなることで清掃の難易度も上がり、周囲の組織に炎症を招きやすくなります。

こうした変化を抑えるには、初期治療での埋入位置や歯茎の厚みの確保が不可欠です。さらに、治療後も定期的に歯科医によるメンテナンスを受け、セルフケアで歯ぐきの健康を保つことが重要です。適切に管理すれば、10年後も十分に自然な状態を維持できる可能性は高まります。

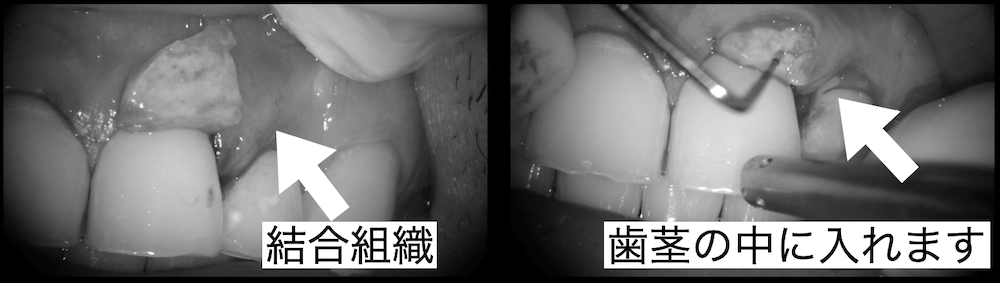

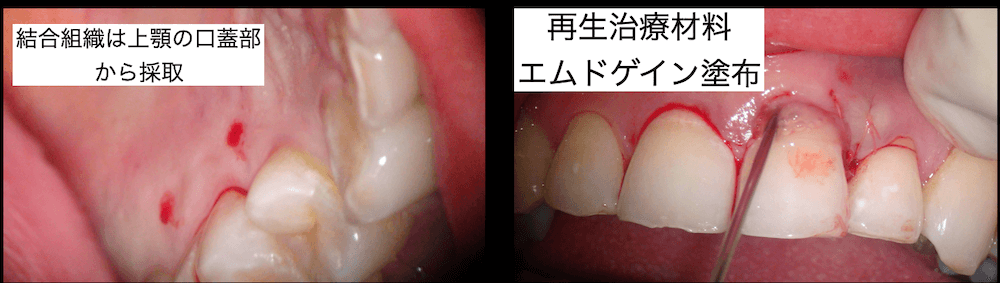

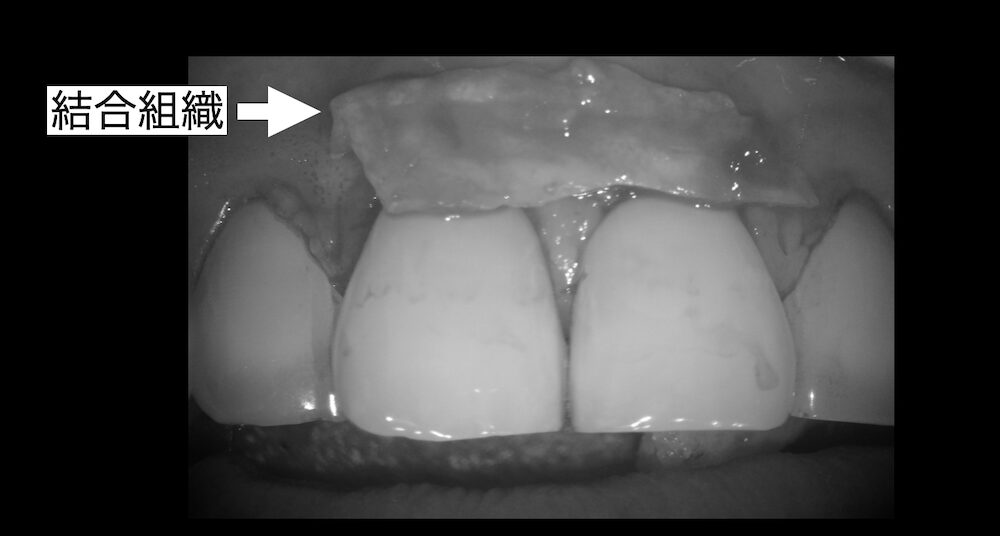

歯茎のボリュームが少なくても増やせます| 結合組織移植術(CGF)

前歯の審美領域のインプラント治療は、見える部位なので歯茎の形やボリュームが重要になります。

そもそも歯を失うと、骨や歯茎が減少し、凹みが生じる人がいます。そこの部分を本来の形態に戻すことが可能です。その方法が結合組織移植術、通称CGFと呼ばれる方法です。いうなれば歯茎の移植でボリュームを増やして形態を整えます。

採取部位は上顎の内側の口蓋部、もしくは奥歯のさらに奥の歯茎を前歯の領域に移植します。痛みに関しては2〜3日ぐらい少しじわっとしますが、そこまで大きくはありません。これによりブラックトライアングルの防止や歯茎のラインを周りの歯と揃える事が可能です。

歯茎を移植した後は、仮歯で形を整えます。

3〜6ヶ月ほどで歯茎は安定するので、その後に最終的なインプラントの被せ物を印象しセットします。

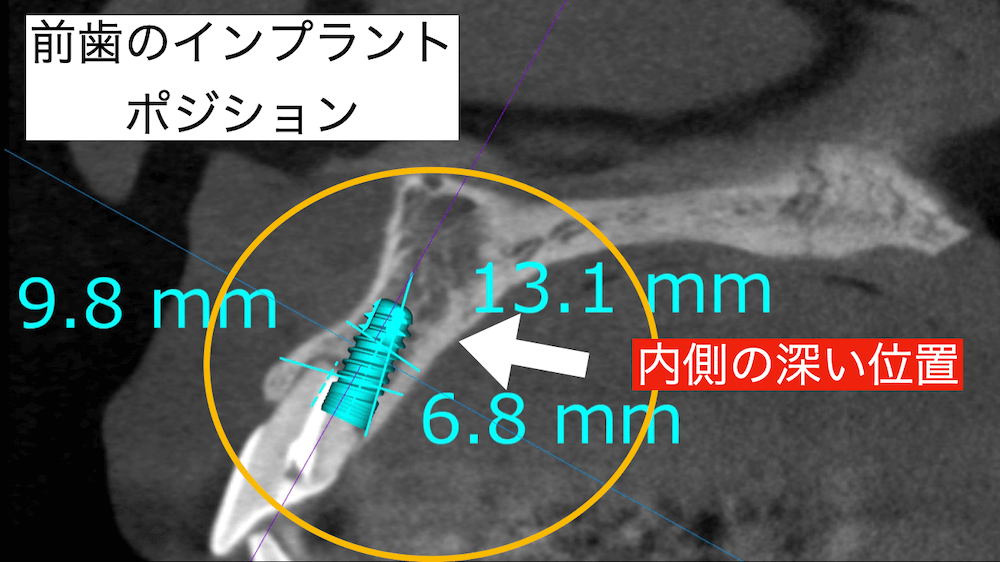

前歯のインプラント位置は天然の歯と違う!

前歯のインプラントの位置は天然の歯と全く違います。この事を理解していないと前歯のインプラント治療は失敗します。

これは生体の構造とインプラントの構造が異なるからです。前歯のインプラントポジションは『口蓋側低位埋入』と言われ、内側の深めに埋入します。この位置でないと唇側の歯茎が失われてしまうからです。

最終的な歯茎の形は仮歯の形で整え、さらに歯茎のボリュームが足りない場合は CGFと呼ばれる結合組織移植術という方法でボリュームを足します。

さらにインプラントのシステムもボーンレベルという前歯部様のインプラントを使用します。昔はこのシステムのインプラントが無くて、前歯の審美領域のインプラントをするのに苦労しました。

今は前歯のインプラントについてしっかりと理解し、それらのシステムを導入していれば審美的に綺麗に仕上げ長持ちさせることは可能です。あとはドクターの経験と熟練度によりますのでインプラント経験に長けた先生に診てもらうことをおすすめします。

10年後に起こりがちなトラブルTOP5

前歯のインプラントは、治療直後には自然で快適に見えても、年月を経る中で特有のトラブルが生じることがあります。特に10年という長期スパンでは、見た目の変化や噛み心地の違和感といった審美的な要素と、清掃の難しさや咬合の負担といった機能的な要素が複雑に絡み合います。そのため、奥歯に比べて前歯のインプラントは「小さな変化が大きな不満につながりやすい」ことが特徴なのです。

実際に多く報告されるのは、インプラント周囲の歯ぐきに炎症が生じる周囲炎や、上部構造の緩み・破損といった機械的トラブルです。さらに、歯肉退縮によるブラックトライアングルの拡大、歯ぎしりや食いしばりに伴う過度な負荷、そして隣接する天然歯のトラブルなども、10年後に顕在化しやすい要因です。いずれも突然起こるのではなく、日々のメンテナンス不足や生活習慣、咬合変化の積み重ねによって表面化していきます。

ここからは、前歯インプラントで10年後に起こりがちな代表的なトラブルを 5つの項目(周囲炎、上部構造の緩みや破損、歯肉退縮、歯ぎしり・食いしばり、隣在歯の不調) に分けて、具体的に解説していきます。

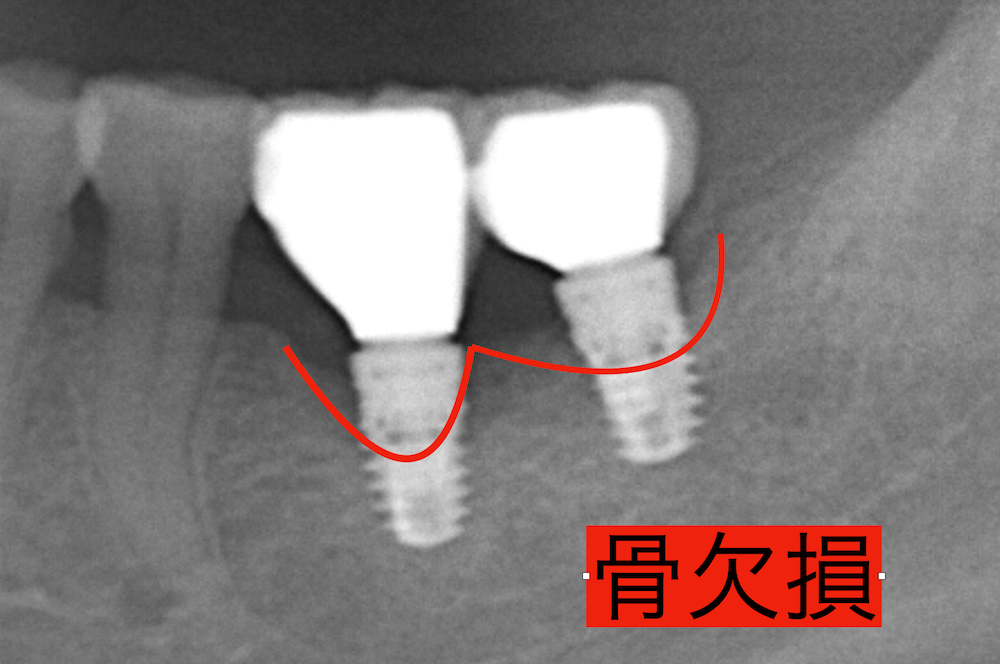

①インプラント周囲炎(プラーク付着・清掃不良)

インプラント治療において、10年後の状態を左右する最大のリスクが「インプラント周囲炎」です。これは、インプラントの周囲にプラーク(細菌のかたまり)が付着し、歯茎や骨に炎症が広がる病気です。天然歯に起こる歯周病と似ていますが、インプラントでは一度進行すると骨の吸収が速く、治療が難しい点が特徴です。

発症の原因の多くは、日々の清掃不良や歯科医院での定期的なチェック不足です。歯ブラシだけでは取り切れない汚れが残ると、細菌が増殖して炎症を引き起こします。初期には歯茎が腫れる、出血があるといった症状にとどまりますが、進行すると骨が失われ、インプラントが動揺する深刻な状態に至ることもあります。

周囲炎を防ぐためには、患者様ご自身のセルフケアと、歯科医による専門的なメンテナンスの両立が欠かせません。フロスや歯間ブラシを併用した清掃、定期的なプロフェッショナルクリーニングを行うことで、インプラントを長持ちさせることができます。10年先の安定を守るためには、治療後の習慣づけが最も重要なポイントとなるのです。

インプラントを失う最大の原因がインプラント歯周炎です

インプラントを失う最も大きな原因は「インプラント歯周炎」です。これは、いわばインプラントの歯槽膿漏とも言える状態です。

インプラントは虫歯になることはありません。しかし、歯周病には非常に弱いという特徴があります。インプラントの周囲に炎症が起こり、それを支えている骨が徐々に吸収されてしまうと、やがてインプラントは支えを失い、脱落へとつながってしまいます。

インプラントは天然歯と同等、あるいはそれ以上にしっかり噛める治療法です。その強い咬合力を受け止める骨が減ってしまえば、脱落してしまうのは容易に想像できるでしょう。

だからこそ、治療が終わった後の「メンテナンス」が何より重要です。歯石やプラークの除去はもちろんのこと、噛み合わせのチェック、そして定期的なレントゲン撮影による骨の状態の確認を必ず行うようにしましょう。インプラントを長く、安心して使い続けるためには、治療後の継続的なケアこそが最大のカギとなるのです。

②上部構造の緩み・スクリュートラブル・チッピング

前歯のインプラントでは、10年という期間の中で「上部構造の緩み」や「スクリューのトラブル」、「セラミックの欠け(チッピング)」といった機械的な問題が起こることがあります。これらは痛みを伴わない場合も多いため、患者様ご自身では気づきにくい点が特徴です。

上部構造の緩みは、スクリューや接合部に繰り返しの噛み合わせ力が加わることが主な原因です。特に前歯は発音や食事の際に細かく力が加わるため、奥歯よりも影響が大きく出ることがあります。緩みを放置すると、内部に細菌が侵入して周囲に炎症を広げたり、噛み合わせのバランスを崩す原因となるため注意が必要です。

また、セラミックのチッピングは強い咬合力や外傷だけでなく、咬合設計や素材の選択が不適切な場合にも発生します。前歯は審美的に目立つ位置にあるため、わずかな破損でも気になりやすい部位です。

このような機械的トラブルは、定期検診でのチェックや早期対応によって大きな問題に発展する前に改善できます。歯科医による確実な固定管理と、噛み合わせの見直しを定期的に行うことが、長期的な安定につながります。

インプラントの噛み合わせ調整は天然の歯よりもより繊細です!

天然歯とインプラントの骨への結合の違いをご存知でしょうか?インプラントは天然歯と違い骨とダイレクトに結合しております。つまり、インプラントの方がより力がかかりやすく、噛む力が強くなってしまいます。よって、インプラントは噛み合わせを天然歯よりも調整をより詳細にする必要があります。

定期的なメインテナンスではクリーニングによる歯周病予防とは別に綿密な噛み合わせ調整も合わせて行う必要があります。そうでなければ一部分に噛む力が集中し、セラミックの歯折やスクリューの緩みなども生じます。

③歯肉退縮とブラックトライアングルの拡大

前歯のインプラント治療後に、時間の経過とともに気になりやすいのが「歯肉退縮」と「ブラックトライアングル」です。歯肉退縮とは歯茎が下がる現象で、治療直後は自然に見えていた部分でも、10年後には境目が見えやすくなることがあります。特に前歯は笑ったときに露出する範囲が広いため、わずかな変化でも審美性に大きく影響します。

ブラックトライアングルは、歯と歯の間にできる三角形のすき間を指します。骨の吸収や歯茎のボリューム不足が原因となり、徐々に目立ってくることがあります。このすき間は見た目の問題だけでなく、食べ物が詰まりやすくなることで炎症や過敏症状につながる場合もあります。患者様の中には「治療後数年は気にならなかったのに、10年近く経ってから見え方が変わってきた」と感じる方も少なくありません。

こうした変化を最小限に抑えるには、初期治療の段階で歯茎の厚みを十分に確保し、適切な埋入位置を選択することが重要です。さらに、治療後は定期的に歯科医によるメンテナンスを受けることで、状態を早期に把握し、必要に応じて修復的な処置で改善を図ることも可能です。

④歯ぎしり・食いしばりによる過負荷

前歯のインプラントは、強い力が加わることに弱い一面があります。日常的な咀嚼であれば大きな問題はありませんが、無意識の歯ぎしりや食いしばりによって過度な負担(過負荷)がかかると、10年後の状態に大きな差が生まれます。天然の歯であれば歯根膜が衝撃を和らげてくれますが、インプラントにはその緩衝機能がないため、力を直接受け止めてしまうのです。

その結果、スクリューの緩みや上部構造の破損、周囲骨の吸収などを引き起こす場合があります。特に前歯は噛み切る動作や発音に関与するため、合力が集中しやすく、症状が表れやすい部位です。強い力が長期間かかり続けると、見た目や噛み心地に違和感が出て、インプラント全体の寿命を縮める原因にもなります。

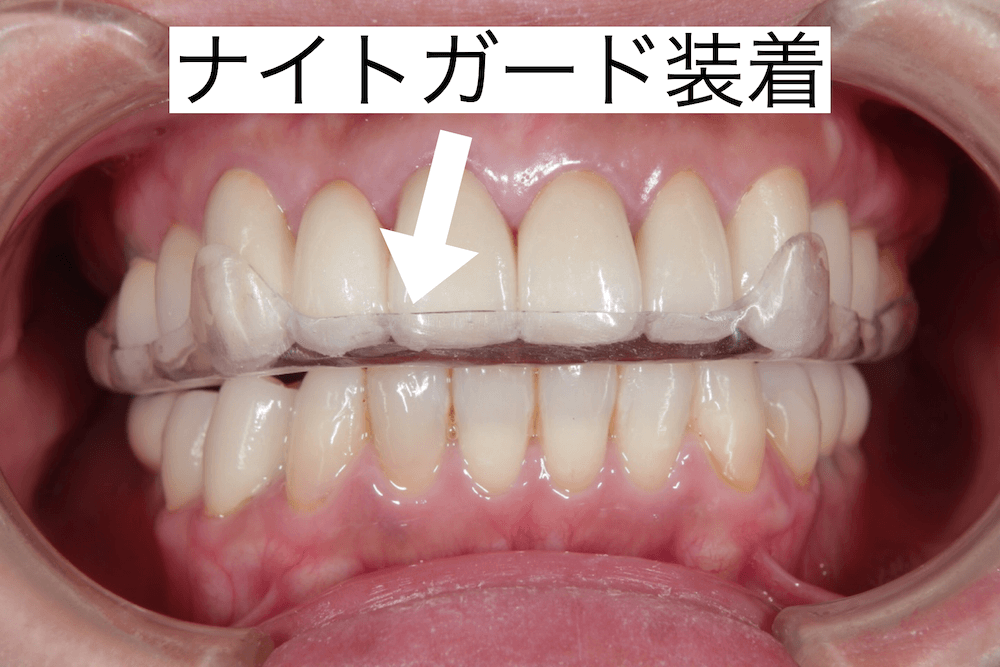

このリスクを減らすためには、定期的な噛み合わせのチェックに加えて、ナイトガードの装着などで力を分散させることが効果的です。

夜寝ている時の歯軋りや食いしばりの力は、起きている時の数倍以上の力がでます。その力でインプラントを押し続けると、インプラントの上部構造の歯折やインプラントの脱落に繋がります。よって、インプラント治療を全体的に行った方はナイトガードを夜間に装着することをお勧めします。

患者様自身も「強く噛みしめてしまうクセがある」と自覚して、ナイトガードなど対策をおこなうことが予防の第一歩となります。治療後の生活習慣や自己管理が、10年先の安定に直結するのです。

⑤隣在歯の不調(歯列変化・接触点の崩れ)

前歯のインプラントは単独で機能するものですが、その周囲には常に天然の歯が存在します。10年の経過の中で、この「隣在歯」に不調が生じることは少なくありません。たとえば、接触点(歯と歯が触れ合う部分)が崩れると、食べ物が詰まりやすくなり、むし歯や歯周病のリスクが高まります。これは患者様にとって日常的な違和感や不快感につながりやすい問題です。

また、咬合の変化によって歯列全体のバランスが乱れると、インプラントにも思わぬ負担がかかります。特に前歯は噛み合わせや発音に関与するため、わずかな歯列の移動でも影響が大きくなります。隣在歯のトラブルはインプラントそのものの不具合と誤解されやすいのですが、実際には「周囲の天然歯の変化が原因」というケースも多いのです。

このようなリスクを防ぐには、定期的な歯科検診で隣在歯の状態をチェックし、早期に虫歯や歯周病を治療しておくことが大切です。インプラントを長持ちさせるためには、隣接する天然歯を健康に保つことが不可欠であると理解していただく必要があります。

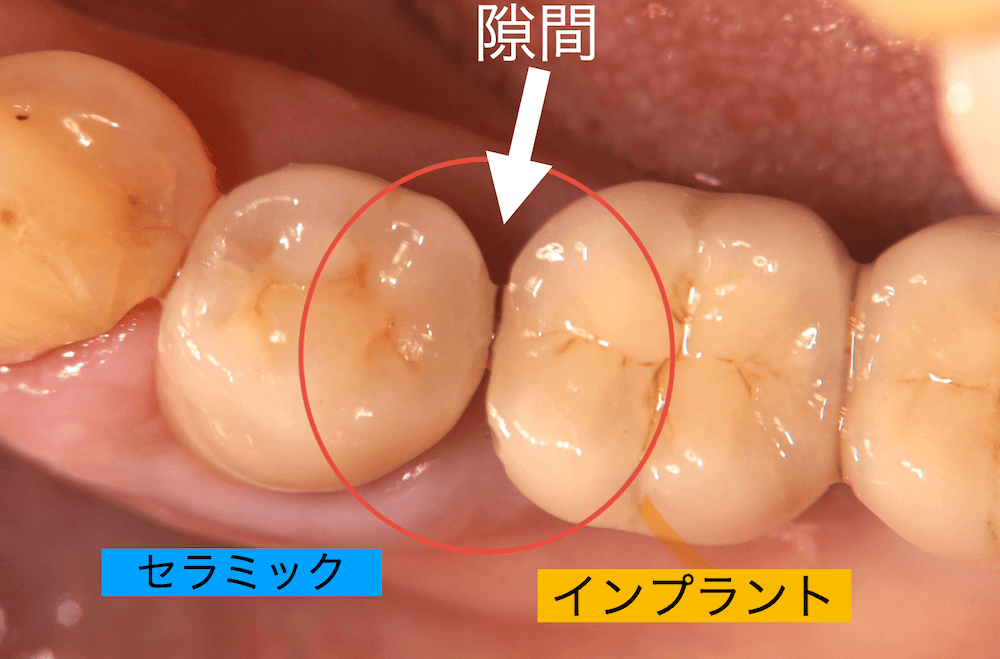

インプラントして16年経過し隣の歯と隙間ができてきたケース

しっかりと噛み合わせを調整していても、インプラントと天然歯のコンタクトが空いてくる場合もあります。この患者様は当院で16年前に奥歯にインプラント治療を行った患者様ですが、前歯も同様に両隣りの歯と歯のコンタクトが空いてくる場合があります。

これは大人になっても顎はほんの少しずつ変化している証拠であり、歯の先の切端の高さなどの変化が起こる場合もあります。治療から15年ぐらいするとお口の中の様子もかなり変わってきます。でも心配しないでください。微調整することで問題は解決できます。

周りの歯を調整したり、被せ物の修正や歯の間に詰め物をして対応することが可能で、インプラント自体をやりなおすことはほとんどありません。

痛みや違和感が出るときの見極め方と初期対応

前歯のインプラント治療から年月が経つと、「10年後に痛みが出たらもうダメなのでは」と不安に思う患者様も少なくありません。しかし実際には、痛みや違和感が必ずしもインプラントの寿命を意味するわけではなく、原因を見極めて早めに対応することで回復を図れるケースは多くあります。重要なのは、「放置しないこと」と「原因を正しく切り分けること」です。

痛みや違和感の背景には、大きく分けて3つの系統があります。ひとつは歯茎や骨に炎症が起きているケース、もうひとつは上部構造やスクリューの緩み・破損といった機械的トラブル、そして最後が噛み合わせの変化による咬合性の不調です。これらは症状の出方や進行の仕方が異なるため、どの系統に当てはまるかを整理すると、歯科医の診断や処置もスムーズになります。

ここからは、炎症由来・機械的トラブル・咬合由来の3つに分けて、痛みや違和感のサインと初期対応のポイントを解説します。

炎症由来(腫れ・出血・熱感)のサインと受診目安

前歯のインプラントで痛みや違和感を感じる場合、その背景に「炎症」があることは少なくありません。インプラント周囲に細菌が付着すると歯茎が赤く腫れ、出血や熱感を伴うことがあります。これは天然歯でいう歯周病に近い状態で、進行すると骨にまで炎症が及び、インプラントを支える基盤が弱まってしまいます。

初期の段階では「歯磨きのときに血がにじむ」「歯茎がむずがゆい」といった軽い症状から始まりますが、放置すると腫れが強くなり、触れるだけで痛む状態に進行することもあります。とくに前歯は見た目に影響が出やすく、歯肉のラインが下がると審美性も損なわれてしまうため、早期対応が欠かせません。

受診の目安としては、「腫れや出血が数日続く」「歯茎が熱を持っている」「噛むと違和感が強い」といった症状が見られたときです。こうしたサインは自然に治ることは少なく、歯科医による専門的な洗浄や炎症コントロールが必要です。早めに原因を特定し、適切な治療を受けることで、インプラントを長持ちさせることが可能になります。

機械的トラブル(緩み・破損・異音)を疑うポイント

前歯のインプラントで痛みや違和感を感じるとき、その原因が「機械的トラブル」であることも少なくありません。代表的なのは、上部構造を固定しているスクリューの緩みや、セラミック部分の破損、そして噛んだときにカチカチとした異音がするケースです。これらはいずれも周囲の骨や歯茎に炎症を伴わないため、「なぜ違和感があるのか分からない」と患者様を不安にさせやすい特徴があります。

スクリューの緩みは、繰り返しかかる噛み合わせの力が固定部分に影響することで起こります。放置すると隙間から細菌が侵入し、炎症に発展する危険もあるため注意が必要です。セラミックの破損は強い咬合力や外傷が原因となることが多く、審美的にも大きなストレスにつながります。また、異音が出る場合は、噛み合わせのズレや内部の構造不良が疑われます。

こうしたトラブルは自己判断が難しいため、少しでも「噛んだときに違和感がある」「以前より動く感じがする」といった症状があれば、早めに歯科医に相談することが大切です。定期検診でのチェックを受けていれば、初期の段階で修復でき、インプラント全体の寿命を守ることにつながります。

咬合由来(当たりの強さ・顎のこわばり)の調整

前歯のインプラントに違和感が生じる原因のひとつに、「噛み合わせ(咬合)」の不調があります。特に10年の経過の中で歯並びや奥歯の状態が変化すると、当初は適切だった噛み合わせが少しずつズレてしまうことがあります。その結果、前歯に強い当たりが集中し、インプラントや周囲の天然歯に余計な負担がかかるのです。

症状としては、「噛むときに一部が強く当たる」「顎がこわばる」「肩や首にまで違和感を感じる」といったケースがあります。痛みを伴わなくても、こうした状態が続くとスクリューの緩みや上部構造の破損、さらには歯茎や骨に悪影響を及ぼすこともあります。

調整の方法としては、歯科医が咬合紙などを用いて当たりの強さを確認し、噛み合わせを微調整することが一般的です。また、夜間の食いしばりが原因となっている場合は、ナイトガードで負担を分散させることが有効です。噛み合わせの変化は自覚しづらいため、定期検診で状態を確認してもらうことが、インプラントを長持ちさせる大切なポイントとなります。

自分の歯とインプラントの「噛み合わせ調整」はなぜ違うのか?

天然の歯と、インプラントの上に装着するセラミック(ジルコニア)では、噛み合わせの調整方法が異なります。

その理由は大きく 2つ あります。

①天然の歯には「クッション」があるが、インプラントにはない

天然の歯は、歯根膜という薄い膜と繊維でハンモックのように支えられています。そのため 噛むとわずかに沈み込み、衝撃を逃す仕組み になっています。

- 天然歯の沈み込み量:約 0.02 mm

- インプラントの沈み込み量:約 0.002 mm(天然歯の1/10)

一方で、インプラントは 骨と直接結合 しており、ほとんど沈み込まず力がダイレクトに伝わります。つまり、同じ力でも インプラントの方が10倍強い力として骨に伝わりやすい ため、噛み合わせの調整はより繊細で精密さが求められます。

②天然の歯は年齢とともに、徐々にすり減る

天然の歯は、日々の食事や噛みしめによって、少しずつ摩耗します。

- 10年で約 0.3 mm

- 30年で約 1.0 mm

ほど、自然に削れていくと言われています。

一方で、インプラントの歯(ジルコニアやセラミック)は、ほとんど摩耗しません。そのため、年月が経つと 天然歯だけが減り、インプラントとの高さに差が生まれることがあります。

- 噛み合わせのズレ

- インプラントに過剰な負担

- 歯や顎関節のトラブル

この「高低差」を放置すると、上記のようなトラブルにつながるため、定期的な噛み合わせ調整が非常に重要 なのです。

まとめると、インプラントにはクッション性がないこと(力が直接伝わる)、天然歯は徐々にすり減ること、この2つを理解した上で、インプラントの噛み合わせはより精密な調整が必要です。

熟練したインプラントドクターは、こうした点を踏まえて噛み合わせの高さ・当たり方・力の分散を細かく調整しています。

10年先を見据えた“長持ち”の基本

前歯のインプラントを10年以上快適に維持するためには、「治療が終わったら終わり」ではなく、その後の習慣と管理が極めて重要になります。とくに前歯は審美性と機能性の両立が求められるため、少しの変化でも患者様が違和感を覚えやすく、長持ちさせるための対策が欠かせません。

基本となるのは大きく3つの柱です。ひとつは、歯科医院での定期検診とプロフェッショナルなメンテナンス。ふたつ目は、患者様自身による日常的なセルフケア。三つ目が、歯ぎしりや食いしばりといった負荷をコントロールする工夫です。さらに、全身的な健康状態や生活習慣(禁煙・糖尿病管理・服薬状況など)も、インプラントの長期安定に影響を与えることが知られています。

これらを継続的に組み合わせることで、インプラントの周囲に炎症を起こしにくくし、歯茎や骨の健康を保つことができます。単に「10年もつかどうか」という視点ではなく、「10年後も自然で健康な状態を維持する」ことを目標にするのが大切です。

ここからは、定期検診とプロフェッショナルメンテナンス、ホームケア、禁煙・全身管理、ナイトガードによる負荷コントロールといった具体的な方法について解説します。

定期検診とプロフェッショナルメンテナンス

前歯のインプラントを10年以上にわたり安定させるためには、治療後の定期検診が欠かせません。見た目に異常がなくても、周囲の歯茎や骨には少しずつ変化が起こる場合があります。炎症や噛み合わせのズレといった問題は、患者様ご自身では気づきにくく、歯科医による定期的なチェックが早期発見につながります。

とくに前歯は清掃が難しく、歯垢や細菌が残りやすいため、歯周組織の健康維持が重要です。定期検診では歯茎の状態を確認し、歯石やバイオフィルムを専用器具で除去するプロフェッショナルケアを行います。こうした処置は、インプラント周囲炎の予防に直結し、長持ちのための土台を守る役割を果たします。

また、検診時には噛み合わせの調整や上部構造の緩みのチェックも行われます。定期的に歯科医院を受診することで、「小さな異常」を「大きなトラブル」に進行させず、安心して使い続けられるのです。治療を終えたあとも、歯科医と二人三脚でメンテナンスを重ねることが、10年後の自然な笑顔につながります。

ホームケア(フロス/歯間ブラシ/低研磨ペースト)

インプラントを長持ちさせるためには、日々のホームケアが欠かせません。とくに前歯は見た目が目立つだけでなく、歯と歯の間に汚れや歯垢が溜まりやすいため、患者様自身による丁寧な清掃が周囲組織の健康を守る鍵となります。

基本となるのは、歯ブラシに加えた補助的なケアです。フロスを使って接触点の汚れをしっかり取り除くこと、歯間ブラシで歯茎のきわや隙間をやさしく清掃することが大切です。器具を選ぶ際には、サイズや硬さが合わないと歯茎を傷つけてしまう場合があるため、歯科医や歯科衛生士の指導を受けると安心です。

また、研磨剤の強い歯磨き粉はインプラントや天然歯の表面を傷つけるおそれがあるため、低研磨性のペーストを選ぶと安全です。細菌の増殖を抑えるフッ素や抗菌成分を含んだ製品も有効です。こうした日常の手入れを積み重ねることで、炎症の原因を取り除き、10年後も自然で健康な状態を保つことができます。

禁煙とインプラントの長期安定

喫煙はインプラント治療の大きなリスク要因とされています。タバコに含まれる有害物質は血流を低下させ、歯茎の治癒力を弱めるため、インプラント周囲炎を引き起こしやすくなります。また、唾液の分泌量が減少することで口腔内の自浄作用が低下し、細菌が繁殖しやすい環境になる点も問題です。

治療直後だけでなく、10年先を見据えると喫煙習慣の影響はさらに大きくなります。歯肉の退縮や骨の吸収が進むことで、せっかくの前歯インプラントの見た目が損なわれたり、固定の安定性が揺らぐこともあります。電子タバコも「害が少ない」と思われがちですが、血流への悪影響は避けられないと報告されています。

長持ちさせたいと願う患者様にとって、禁煙はもっともシンプルで効果の大きなセルフケアです。インプラント治療をきっかけに生活習慣を見直すことが、健康と自然な見た目の両立につながります。

全身疾患と薬剤の影響を考える

インプラントの長期安定には、口腔内だけでなく全身の健康状態も密接に関わります。代表的なのは糖尿病で、血糖コントロールが不十分な場合には治癒力が低下し、炎症が慢性化しやすくなります。その結果、インプラント周囲の組織が弱まり、予後に悪影響を及ぼすことがあります。

さらに、骨代謝に影響を与える薬剤(骨粗鬆症治療薬など)や免疫を抑制する薬を使用している場合も注意が必要です。これらは骨や歯茎の再生能力に関わり、治療後の安定性に差を生むことがあります。

歯科医が患者様の全身状態や服薬状況を把握することは、安全な治療計画の前提です。治療前に医科と連携し、必要に応じて内科医や主治医との情報共有を行うことで、リスクを最小限に抑えることができます。患者様ご自身も、持病や薬について正確に申告することが、10年先のインプラントを守るための第一歩です。

ナイトガードでの負荷コントロール

前歯のインプラントは、夜間の歯ぎしりや食いしばりによって強い負荷を受けやすい部位です。天然歯であれば歯根膜がクッションの役割を果たしますが、インプラントにはその緩衝機能がないため、力を直接骨や上部構造に伝えてしまいます。その結果、スクリューの緩みや破損、さらには周囲骨の吸収といったトラブルを引き起こすことがあります。

このリスクを軽減する効果的な対策が、ナイトガードの装着です。

ナイトガードは就寝時に装着するマウスピースで、噛み合わせ時の圧力を分散させる働きがあります。これにより、前歯のインプラントに集中する負担を和らげ、破損や骨吸収を防ぐ効果が期待できます。特に、歯ぎしりが強い方や顎のこわばりを感じやすい方には有効です。

ナイトガードは既製品ではなく、歯科医院で患者様の歯列に合わせて作製することが望ましいです。違和感が少なく、長期的にも快適に使用できるため、10年後のインプラントの安定性を守る大切なサポートとなります。治療後のケアの一環として取り入れることで、前歯のインプラントをより長く健康に保つことができるのです。

10年後の見た目を左右する「最初の設計」

前歯のインプラントは、治療直後に自然に見えるかどうかだけでなく、10年後にどれだけその状態を維持できるかが大切です。その鍵を握るのが「最初の設計」です。手術そのものの技術だけでなく、埋入位置や深さ、人工歯の素材、歯茎や骨の扱い方といった設計段階の工夫が、将来の審美性を大きく左右します。

たとえば、唇側の骨や歯茎の厚みが不足した状態でインプラントを埋入すると、数年後に歯肉退縮や透け感が目立つリスクがあります。また、治療後の仮歯を用いた歯茎の形態形成や、アバットメント素材の選択も、見た目の自然さに直結します。これらは治療直後には気づきにくいポイントですが、10年という長期で比較したときに差が明確に表れる部分です。

さらに、必要に応じて軟組織移植を取り入れるなど、歯ぐきの厚みやボリュームを補強することも有効です。こうした細やかな設計を重ねることで、人工歯と周囲組織の調和が長く保たれ、自然な口元を実現できます。

実際の前歯1本インプラントのケース

この患者様は前歯が虫歯で根の治療を行ったのですが、そのあとさらに虫歯になってしまい歯を抜かなければなりませんでした。

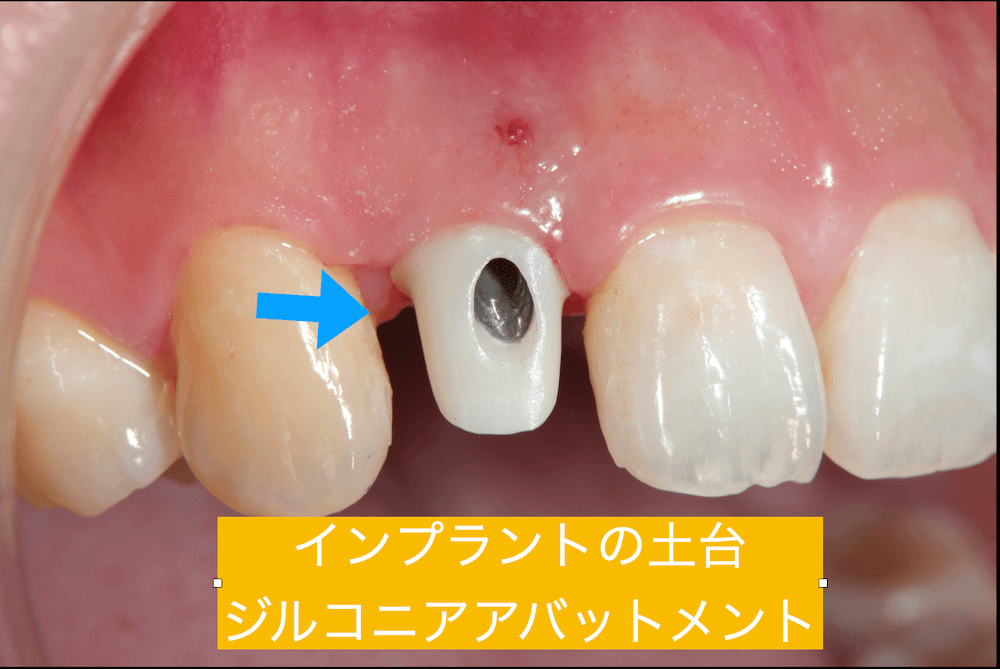

インプラント埋入を行い、土台からジルコニアアバットメントを使用しセラミックを被せております。

この症例について詳しくはこちらのページをご覧ください。

ここからは、前歯のインプラント治療設計で特に重要になる、埋入位置・深さ、仮歯での歯茎形成、アバットメント素材、軟組織移植といった具体的な要素を順に解説していきます。

埋入位置・深さと唇側ボリュームの確保

前歯のインプラント治療で10年後の見た目を左右する最も基本的な要素が、埋入位置と深さの設計です。インプラントは一度埋入すると容易に修正できないため、最初の計画がそのまま将来の審美性に直結します。とくに唇側(前方)の骨や歯茎の厚みが不足している場合、年月の経過とともに歯肉が下がりやすく、境目が見えてしまうリスクが高まります。

前歯部は奥歯と異なり、笑ったときや会話の際に常に人目に触れる部位です。そのため、インプラントがやや深めに、かつ適切な角度で埋入されているかどうかが、自然な見た目を保つうえで重要になります。骨のボリュームが不足しているケースでは、事前に骨造成や軟組織の移植を行い、十分な厚みを確保することも検討されます。

このような精密な設計は、歯科医の経験と診断力に大きく依存します。患者様にとっては見えにくい部分ですが、最適な埋入位置と深さを選択することこそが、10年後に違和感のない前歯を維持するための土台となるのです。

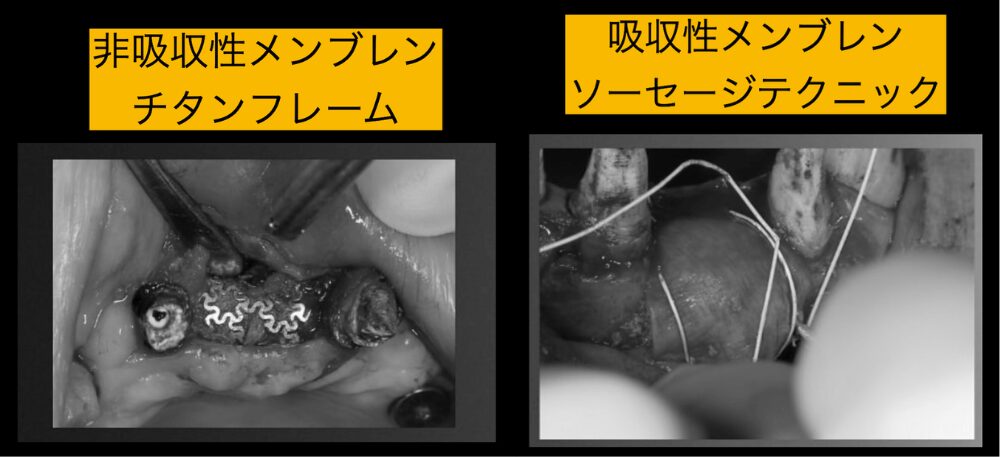

理想的なインプラント埋入のための前歯の骨造成

歯を失う時の理由は様々です。歯周病や虫歯、根の先に膿がたまったり、時には事故でぶつけて歯折してしまった人もいます。その中でも歯周病や根の先の膿など炎症が大きく長引いた場合、周りの骨まで溶けてしまい、そのままの骨の状態ではインプラント治療ができない場合があります。その場合、骨造成と呼ばれる骨を増やす手術をすることによってインプラントをすることが可能です。

骨造成の仕方にはメンブレンの種類によって大きくわけて二種類あります。吸収性メンブレンか非吸収性メンブレンのどちらかを用いるかです。

非吸収性メンブレンの代表的なメンブレンはチタンフレームであり、垂直的にボリュームを増やしたい時、大幅な骨造成を可能にします。デメリットとしてはもう一度歯茎を開けて取り除く必要があり、手術の回数が増えます。

吸収性メンブレンは吸収してくれるので取り除く必要はありませんが、チタンメンブレンに比べ、骨造成の量は少し減ります。それぞれの適応を考えて材料の選択を行えば前歯のインプラントも長期的に安定させることが可能です。

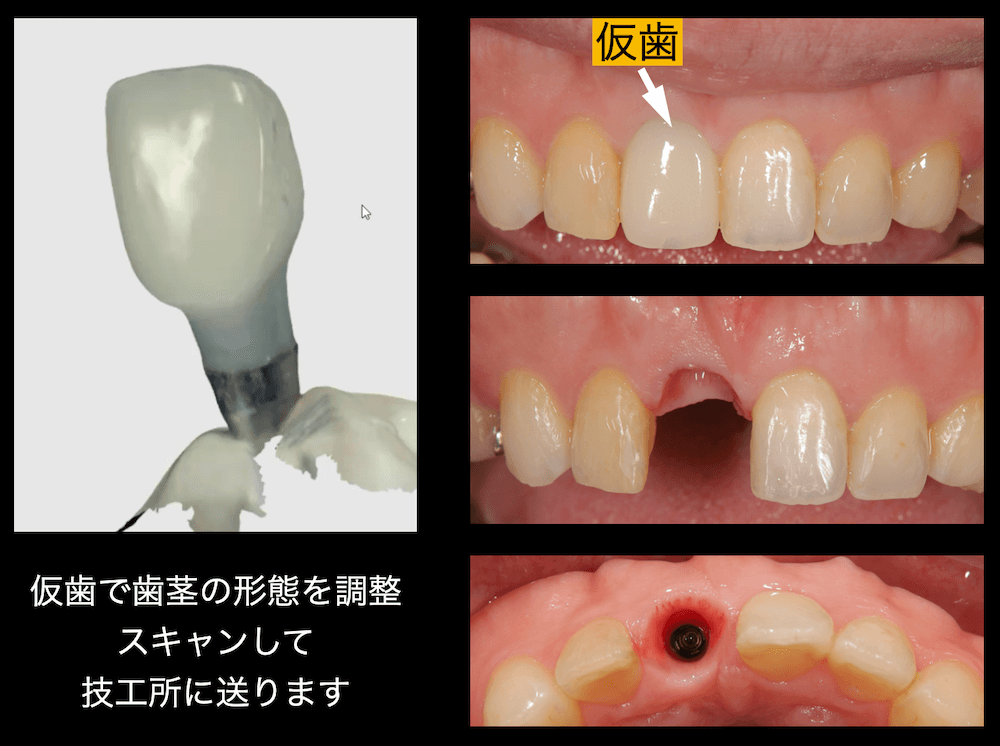

テンポラリー(仮歯)での軟組織シェイピング

前歯のインプラント治療では、最終的な人工歯を装着する前に「テンポラリー(仮歯)」を使用して歯茎の形を整える工程が重要です。このプロセスを軟組織シェイピングと呼び、10年後に自然な見た目を保つための大きな役割を担っています。

仮歯を一定期間装着することで、歯茎はその形に合わせて徐々に安定していきます。これにより、歯と歯茎の境目が滑らかに整い、最終的なクラウンを装着したときに自然なラインを再現しやすくなるのです。とくに前歯は笑ったときに歯茎が見えやすく、軟組織のボリューム不足や不揃いなラインがあると不自然さが目立ってしまうため、この段階での調整が欠かせません。

患者様から見ると「仮歯の期間が長い」と感じられる場合もありますが、このプロセスを丁寧に行うことで、治療後の安定性や審美性が大きく向上します。歯科医による細やかなコントロールと、患者様の協力による適切な使用が組み合わさることで、10年先も違和感のない口元を守る基盤が築かれるのです。

仮歯で歯茎の形態を整える方法

インプラントを埋入した直後の歯茎の形態は、最終的な歯の形に適した形ではありません。そこで、仮歯のプロビジョナルレストレーションを使って、前歯の歯茎の形態を調整します。

歯茎のボリュームが足りない場合は、結合組織移植術(CTG)で増やして調整を行います。

当院では歯茎の形態を調整したあと、その仮歯を口腔内スキャナーでスキャンを行い、そのデータを技工所に送ります。技工士はその仮歯と形態が同じセラミックを製作するので、歯茎の形態を維持できる被せ物が出来上がってきます。

アバットメント素材選択(前歯はジルコニアも選択肢)

インプラントの「アバットメント」とは、骨に固定されたフィクスチャーと人工歯(クラウン)をつなぐ中間構造です。前歯のインプラントでは、このアバットメントの素材選びが10年後の見た目や快適さに大きく影響します。

一般的に金属製のチタンアバットメントは強度が高く、多くの症例で使用されてきました。しかし前歯のように歯茎が薄い部位では、金属が透けてグレーがかって見えることがあり、審美性に影響を与える場合があります。そのため、近年では白色で自然な見た目に優れた「ジルコニアアバットメント」が選択肢として注目されています。

ジルコニアは金属アレルギーの心配がなく、歯茎との親和性も良好で、経年的にも自然な調和を保ちやすい特徴があります。ただし、症例によっては強度面や噛み合わせの条件を考慮して、金属を選んだ方が適切な場合もあります。重要なのは「どちらが優れているか」ではなく、患者様の状態や希望に合わせて最適な素材を選択することです。

10年後も自然で調和のとれた前歯を実現するために、治療開始時にアバットメントの素材について歯科医と十分に相談することが大切です。

実際のジルコニアアバットメント

さらに最近のセラミックは土台と上部構造のセラミックが一体化しており、セメントを使用せずにインプラントを装着することができます。これをスクリューリテインのインプラントといいます。

セメントを使用するとインプラント歯周病を誘発する可能性もあるので最近はスクリューリテインが主流となっております。

軟組織移植で歯ぐき厚みを確保する考え方

前歯のインプラント治療では、歯茎の厚みが十分にあるかどうかが10年後の見た目を大きく左右します。歯茎が薄いまま治療を行うと、年月の経過とともに退縮が進み、人工歯と天然歯の境目が見えやすくなる場合があります。とくに前歯は審美的に注目されやすいため、歯茎のボリューム不足は大きな不満の原因になりやすいのです。

こうしたリスクを減らす方法のひとつが「軟組織移植」です。患者様ご自身の口蓋(上あごの内側)などから歯茎の一部を移植し、前歯のインプラント周囲に厚みをもたせる処置です。これにより、歯肉退縮が進みにくくなり、長期的にも自然なラインを保ちやすくなります。症例によっては骨移植と組み合わせることで、より安定した結果を得られることもあります。

軟組織移植はすべての患者様に必要なわけではありませんが、歯茎の状態や厚みが不足している場合には有効な選択肢です。歯科医が事前に診査・診断を行い、最適な治療計画を立てることで、10年後も自然な見た目を維持できる可能性が高まります。患者様にとっては少し負担のある処置に思えるかもしれませんが、その分長期的な安心につながる価値のあるステップといえるでしょう。

結合組織移植術はやるべきなのか?

実は、結合組織を移植したからといって、インプラントの寿命が長くなるという明確なエビデンスは、現在のところ示されていません。現時点の研究結果では「有意差はない」とされています。

つまり、結合組織移植そのものがインプラントの寿命に直接影響を与えるわけではないということです。

しかし一方で、歯肉が他の部位よりも凹んでいると、食べ物がたまりやすくなったり、歯ブラシの先が届きにくくなることがあります。このような状態を放置すると清掃性が悪化し、結果的にインプラントの長期的な安定に影響を及ぼす可能性があります。

審美的に気にならない場合でも、歯肉の凹みが大きいときは、機能面の観点からも結合組織移植によって歯肉を整えることをおすすめします。患者様からも食事をすると凹んでいる部分に食べ物が残ると言われる方もいらっしゃいます。

その際はあとで歯茎のボリュームを追加する結合組織移植術(CTG)を行う場合もあります。

即時埋入・即時荷重は前歯で有利?不利?

前歯のインプラント治療において、「抜歯と同時にインプラントを埋入し、その日のうちに仮歯を入れる」という即時埋入・即時荷重は魅力的に感じられます。歯を失った期間を作らずに治療を進められるため、見た目を重視する患者様にとっては大きな安心材料となるからです。しかし、すべての症例で適応できるわけではなく、10年先の安定性を考えると慎重な判断が必要になります。

即時埋入が有利に働くのは、骨や歯茎が健康で、感染や大きな欠損がない場合です。十分な初期固定が得られることが前提となり、条件が揃えば治療期間を短縮でき、仮歯を装着することで審美性を早期に回復できる利点があります。一方で、骨の厚みや唇側のボリュームが不足している場合、あるいは感染リスクが高い場合には、長期的に歯茎の退縮やインプラントの露出といった不具合につながる恐れがあります。

つまり、即時埋入・即時荷重は「誰にでも適している治療法」ではなく、症例ごとの診査診断が不可欠です。前歯の審美性は非常に繊細であり、10年後も自然な見た目を維持するためには、あえて段階的に治療を進める方が安全な場合もあるのです。

ここからは、即時埋入・即時荷重の適応条件、審美リスクが高い場合の段階的治療、そして即時仮歯の利点と限界について詳しく解説します。

適応条件(骨壁の残存・感染の有無・初期固定)

前歯のインプラントで即時埋入・即時荷重を検討する際には、適応できる症例を慎重に見極める必要があります。もっとも重要な条件のひとつが、抜歯後に唇側や隣接部の骨壁が十分に残っているかどうかです。骨が欠損している状態で無理に即時埋入を行うと、将来的に歯茎が下がりやすく、審美性の維持が難しくなります。

また、感染の有無も大きな判断材料となります。歯の根尖に膿が溜まっていたり、周囲組織に炎症が及んでいる場合には、そのまま即時にインプラントを埋入すると治癒が妨げられ、長期的な安定性を損なう可能性があります。清潔な状態で埋入できることが前提条件です。

さらに、即時荷重を行うには「初期固定」が十分に得られていることが欠かせません。具体的には、埋入直後にインプラントが動かない安定性が確保されているかどうかが鍵です。これが不十分な場合、早期に負荷をかけると結合が失敗し、脱落や周囲炎を引き起こすリスクが高まります。

このように、即時埋入・即時荷重は見た目や期間の短縮といったメリットがある一方で、症例を選ぶ高度な診断が不可欠です。歯科医と十分に相談し、自分の状態が適応条件を満たしているかどうかを確認することが、10年後の成功につながります。

即時荷重は難しい?経験豊富な先生にお願いしましょう!

上記で説明があったように、即時荷重はインプラントの経験多数の先生が行う治療になります。経験が少ない先生にお願いするのは、絶対にやめておきましょう。

初期固定をとるためには、埋入する骨の部位、ドリルの種類、インプラントシステムの種類、その後の仮歯の作製の仕方、そして噛み合わせの調整の仕方など、様々な注意点があります。それらの注意点をすべて考慮しながらインプラント手術ができるのは、かなりの熟練度が必要です。

そのポイントを全て網羅しながら、インプラント手術ができる歯科医師にお願いすることをお勧めします。

①インプラントを埋入する骨

インプラントを埋入する際は骨の状態が非常に重要となります。特に歯を抜いてすぐに入れる抜歯即時埋入は難易度が高く、骨が柔らかかったり、炎症で骨の形態が変化していたりと普通に埋入するのも難しい状態です。さらに抜歯した後の歯根の形態にドリルが流されてしまい慣れていない歯科医師だと所定の位置にドリリングする事ができません。

初期固定をとるには硬い骨が必要であり、その骨を見つけその骨に適切にドリリングを行いインプラントを固定する技術が必要です。前歯だと鼻腔底の近くの骨を利用し初期固定が取る場合が多いですが、そのためのドリルや長いインプラントが必要になります。

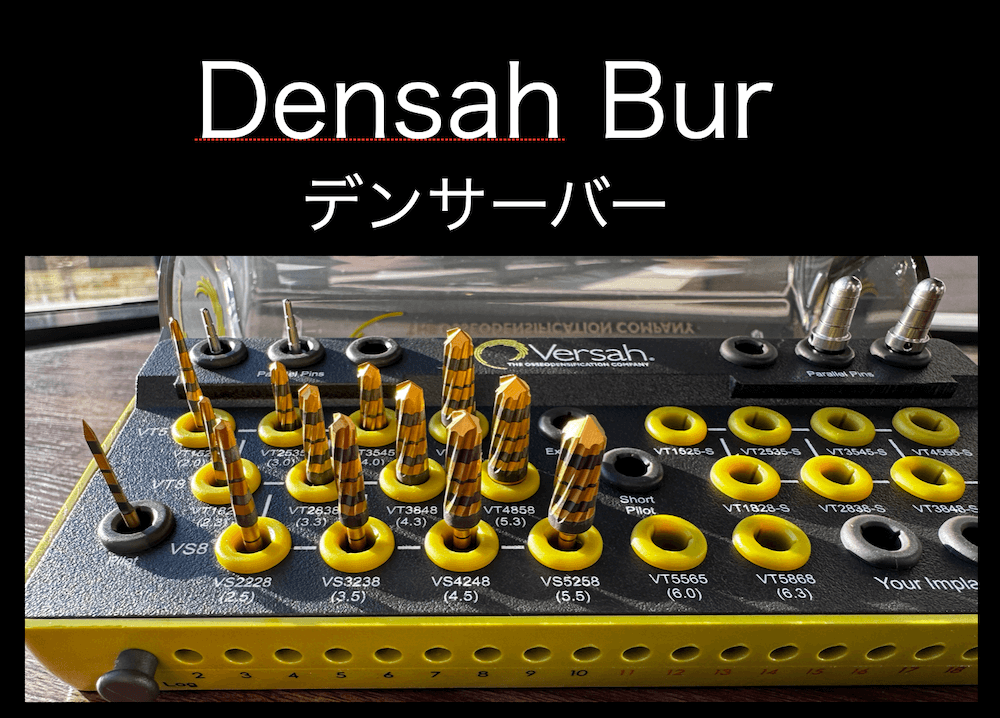

②ドリルの種類 『デンサーバー』

抜歯即時とは、歯を抜いてその日にインプラントを埋入することをいいます。さらに、即時荷重とはその日に仮歯まで入れるのですが、仮歯を入れるにはある程度の初期固定、すなわちインプラントが骨にしっかりと固定されていないといけません。

骨が硬いと初期固定が取れることが多いのですが、歯を抜いた骨は炎症などの原因で柔らかくなっていることが多いのが現状です。

それならば、骨を硬くすることはできないのか?実はできるのです。最近発明されたデンサーバーは骨を圧縮し硬化させながらドリリングできる特殊なバーで『ボーンデンティフィケーション(骨密化)』という機能を有します。

これを用いると骨が硬くなり、さらにインプラント埋入したあとに骨の圧縮がとれインプラントをホールドしてくれ初期固定の強度が増します。このバーを使いこなすと初期固定が容易にできます。

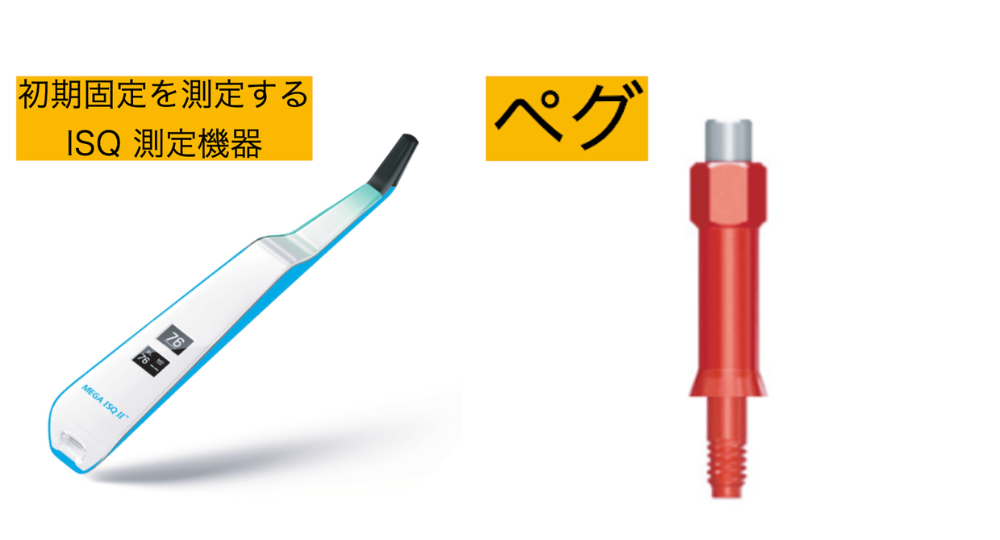

③ISQの値

初期固定が取れたかどうかを測定する数値として、ISQ値というものがあります。インプラントを埋入して際にペグと言われる道具をインプラントに入れます。このときにISQ値が70以上だと仮歯を入れても良い目安とされています。高いISQ値を獲得するために先ほどのデンサーバーなどを用いるのです。

このような機械で測定しながら抜歯→インプラント埋入→ISQ値測定→仮歯装着までをスムーズに行う必要があるのです。

④インプラントシステム

インプラントに関しては、抜歯即時に適したインプラントシステムがあります。

最近で抜歯即時のためのインプラントシステムで有名なのが、メガジェンやストローマンBLXなどです。長さが18ミリのインプラントや形状も骨と密接に結合しやすい形態となっております。

これらを患者様の骨の状態に合わせて選択できる診断力と設備が必要となります。

⑤仮歯の作製

仮歯の作製としては、治癒と最終的な歯茎の形態を意識して歯肉縁下の形態を作る必要があります。

まずは歯茎の治りやすい仮歯の形態、その後は最終的な被せ物が綺麗に入るような仮歯の形態と2段階に別れます。基本的にはレスカウンターと呼ばれる歯肉の戻りを促す形態にしておくのですが、これも慣れが必要です。

⑥噛み合わせの注意点

初期固定がとれたから、硬いものをどんどん食べてもよいか?というとそうではありません。インプラントは埋入したあとは2週間後が1番緩みます。この時期に硬いものを食べてしまうと骨の治癒が阻害されてしまい脱落する可能性がでてきます。

基本的には2〜4週間後はあまり硬いものを食べずに、過ごしていただき、1ヶ月過ぎてからISQ値をもう一度測定し、数値が上がって行けば問題ありません。そのような治癒窩底を考慮しながら噛み合わせを調整する必要があります。

このように抜歯即時、即時荷重をするには様々な条件をクリアする必要があります。それを手術をしながらチェックを行い即時荷重にたどりつくのです。だからこそ熟練した歯科医師にお任せする必要があるのです。

審美ハイリスク症例では段階的治療が安全

前歯のインプラントは、患者様の状態によっては即時埋入・即時荷重を避け、段階的に治療を進める方が安全な場合があります。特に、歯茎や骨の厚みが不足している症例、もともと炎症や感染のリスクが高い状態では、治療を急ぐことが10年後の見た目や安定性に悪影響を及ぼす可能性があるのです。

即時荷重を選んだ場合、埋入直後からインプラントに強い負担がかかります。初期固定が不十分なまま力を受け続けると、骨との結合が安定せず、治療後に緩みや失敗につながるリスクがあります。とくに前歯は審美的な要求が高く、わずかな歯肉退縮や角度のズレでも患者様が違和感を覚えやすい部位です。そのため、慎重さが求められます。

段階的治療では、まず抜歯後に骨や歯茎の状態を整え、十分に治癒してからインプラントを埋入します。その後、安定した初期固定を確認してから上部構造を装着するため、治療期間は長くなりますが、結果として自然な見た目と長期的な安定を得られる可能性が高まります。

「早く終わらせたい」という患者様の希望に寄り添いながらも、歯科医は10年後を見据えた最適な治療法を選ぶことが重要です。

骨造成や歯肉移植術が必要な場合は、即時荷重は避けるべき

骨造成や歯肉移植を行った場合、即時荷重は基本的に避けるべきです。

移植した骨や歯肉は動かないところへと生着します。よって、骨造成などを行ったときは基本的にはステージドアプローチといって、段階的に治療を進めることをお勧めします。

即時仮歯の利点と限界

前歯のインプラント治療で、抜歯と同時に仮歯を装着できる「即時仮歯」は、患者様にとって大きな安心材料となります。歯を失った状態を避けられるため、見た目の不安を抱える期間がなく、日常生活にもスムーズに復帰できる点は大きな利点です。また、仮歯を一定期間使うことで歯茎の形態が整い、最終的な人工歯を装着する際に自然なラインを再現しやすくなるというメリットもあります。

一方で、即時仮歯には限界もあります。埋入直後のインプラントは骨との結合がまだ不安定であり、強い咬合力や噛み合わせの負担を受けると固定が乱れるリスクがあります。そのため、装着できるかどうかは骨の状態や初期固定の強さによって左右され、すべての症例に適応できるわけではありません。特に、炎症や骨の欠損が大きい場合には、段階的な治療を選んだ方が安全です。

つまり、即時仮歯は「見た目をすぐに整えたい」という患者様の希望に応える一方で、適応条件を満たすかどうかの判断が不可欠です。利点と限界を理解したうえで歯科医と相談し、自分の状態に最適な方法を選ぶことが、10年後の安定につながります。

差し歯・ブリッジと比べた“10年視点の違い”

前歯を失ったときの治療選択肢には、インプラントだけでなく差し歯(クラウン)やブリッジがあります。治療直後の見た目はどれも自然に整えられることが多いのですが、10年という長期的な視点で比較すると、それぞれに特徴やリスクの違いが見えてきます。患者様にとって大切なのは「今きれいに見えるか」だけではなく、「10年後にどのような状態を維持できるか」を理解することです。

差し歯は天然の歯根を利用するため、比較的短期間で治療が終わる一方、歯根破折や再根管治療のリスクがあり、将来的に抜歯へと移行する場合があります。ブリッジは複数の歯を連結するため噛む機能をすぐに回復できますが、支えとなる支台歯に大きな負担がかかり、10年後にはその歯を失うリスクも少なくありません。それに対してインプラントは周囲の歯に負担をかけずに独立して機能するため、長期的な調和を得やすい治療法です。ただし、周囲炎の予防やメンテナンスを怠ると安定性を失う点には注意が必要です。

ここからは、差し歯の再治療リスク、ブリッジの支台歯負担、インプラントの周囲組織管理という3つの視点から、10年後を見据えた違いを整理していきます。

差し歯(クラウン)の再治療リスク

前歯を失わずに残せる場合、歯を削ってクラウンをかぶせる「差し歯治療」が選択肢となります。治療後すぐに見た目を整えられる点は大きなメリットですが、10年先を考えると再治療が必要になるリスクがあることを理解しておく必要があります。

差し歯の土台となる歯根は天然歯であるため、虫歯や歯周病の影響を受けやすいのが特徴です。クラウンの下で虫歯が進行したり、根管治療を行った歯根が破折したりするケースも少なくありません。一度破折すると保存が難しく、抜歯を余儀なくされる場合があります。また、繰り返しの治療で歯を削る量が増えることで、歯そのものが弱くなるのも大きなデメリットです。

さらに、差し歯は時間の経過とともに歯茎が下がり、境目が露出して見た目に違和感が出ることもあります。とくに前歯では審美性が求められるため、患者様が気になる要因になりやすい部位です。

差し歯は「短期間で見た目を整える」点では有効ですが、10年後も安定して維持できるかは症例や日々のケアに大きく左右されます。長期的に後悔しないためには、歯科医と十分に相談し、自分の歯の状態に合った選択をすることが重要です。

下顎の狭い部位にインプラント治療が可能へ

つい数年前までは、下の前歯はスペースが非常に狭く、インプラント治療が困難とされていました。そのため、治療の選択肢はブリッジ、もしくは接着性ブリッジの二択が一般的でした。

しかし近年、直径わずか2.8mmという極細でありながら、高い強度と耐久性を兼ね備えたインプラントが登場しました。これにより、両隣の健康な歯を削る必要があるブリッジ治療を選ばずとも、インプラントという新たな選択肢が可能になったのです。

確かに、このインプラントは通常のものと比べてやや扱いが難しく、高度な技術が求められます。しかし、適切な知識と経験があれば、安全かつ確実に対応することが可能です。

「削らない治療」という価値を守りながら、より理想的な治療を実現できる時代が、今まさに到来しています。

以下の患者様は下の前歯1本の根の先に膿がたまり、炎症が続いていました。歯根吸収も起こり保存不可能と診断し、抜いてすぐに埋入する抜歯即時インプラントで治療しました。

>>【下の前歯1本】細い部位の極細インプラント1本を埋入した症例

ブリッジの支台歯負担と歯列調和

前歯を失った場合、比較的多く行われてきた治療法が「ブリッジ」です。両隣の歯を削って支えにし、欠損部に人工歯を固定する方法で、治療期間が短く、装着直後から噛む機能を回復できる点が利点です。しかし、10年という長期的な視点では、支台歯への負担が大きな問題となります。

支台歯は本来健康であっても削られるため、将来的に虫歯や歯根破折のリスクが高まります。また、負担が集中することで歯列全体の調和を崩す場合があり、隣在歯の寿命を縮めてしまうこともあります。とくに前歯では審美性が重要視されるため、歯茎のラインや色調の不揃いが目立ちやすく、違和感の原因となることがあります。

一方で、近年は「接着ブリッジ」という方法も広まりつつあります。これは両隣の歯を大きく削らず、金属やセラミックの翼を接着して支える方式で、従来型のブリッジに比べて支台歯への負担が小さいのが特徴です。ただし適応できる症例は限られ、長期的な安定性については慎重に判断する必要があります。

ブリッジは短期間で見た目や機能を回復できる選択肢ですが、10年先を見据えると支台歯の健康を守れるかどうかが大きな分かれ目となります。

周囲の歯に手を加えずに済むインプラントのメリット

インプラント治療の大きなメリットのひとつは、周囲の歯を削ったり負担をかけたりせずに治療ができるという点です。

今回の患者様は、周りの歯がすでにセラミック治療されており、「保存が困難になった歯だけを治療してほしい」という明確なご希望をお持ちでした。非常に理にかなったご要望であり、インプラントはまさにその考えに適した治療法です。

本症例では、根尖付近に埋伏歯が存在するやや複雑なケースではありましたが、十分な診査・診断のもと、本来の左上中切歯を抜歯し、その日のうちにインプラントを埋入する「抜歯即時インプラント」にて対応することができました。

周囲の健康な歯を守りながら、機能性と審美性の両立を図る。インプラント治療は、まさに「必要な部分だけを、最適に治す」現代歯科治療の選択肢といえるでしょう。

インプラントの周囲組織管理と交換サイクル

インプラントは人工物であるため虫歯にはなりませんが、その周囲を取り巻く歯茎や骨は天然の組織です。つまり、周囲組織が炎症や退縮を起こせば、インプラントの安定性は一気に揺らいでしまいます。特に前歯は審美性が重視されるため、歯茎のわずかな変化でも違和感が生じやすく、10年後を考えると日常的なセルフケアと歯科医院でのメンテナンスが欠かせません。

また、インプラント治療は「一度入れたら一生そのまま」というものではありません。骨に埋め込まれたフィクスチャーは良好な状態であれば数十年にわたり機能しますが、上部構造(人工歯)は噛み合わせの変化や摩耗、チッピングなどによって10〜15年程度で交換や再製作が必要になる場合があります。これは故障ではなく、長期的に健康と審美性を守るための“メンテナンスの一環”と捉えるべきものです。

差し歯やブリッジは土台の歯の寿命に左右されやすいのに対し、インプラントは周囲組織をしっかり管理しながら上部構造を定期的に交換することで、自然な見た目と快適な噛み心地を長期間維持できます。10年後も満足のいく状態を保つためには、「インプラント+周囲組織の健康+計画的な交換サイクル」という三位一体の考え方が重要なのです。

保証・再治療・総コストのリアル

前歯のインプラントを検討する患者様にとって、10年先を考えるうえで見落とせないのが「費用」の問題です。初期費用だけでなく、保証制度の有無や再治療の可能性、長期的なメンテナンス費用までを見通すことで、現実的なライフプランを立てやすくなります。

保証については、クリニックごとに期間や適用条件が異なります。定期的に受診しているか、喫煙習慣があるか、破損の形態がどうかなどによって、保証の対象かどうかが変わることも少なくありません。また、10〜15年のスパンで見ると、上部構造の再製作や交換が必要になるケースも出てきます。その際の費用感や、再治療時にどこまで保証が適用されるかを事前に把握しておくことが安心につながります。

さらに、インプラントは長期的に維持するために定期メンテナンスが必須です。プロフェッショナルクリーニングや咬合調整といった通院が継続的に必要となり、その分のコストも積み重なります。短期的な価格だけで比較するのではなく、10年後の再治療や総コストまで含めて考えることが大切です。

ここからは、保証の適用条件、上部構造の交換タイミング、長期的なメンテナンス費用について順に解説します。

保証の適用条件(受診頻度・喫煙・破損形態)

インプラント治療には保証制度を設けている歯科医院が多くありますが、その内容は一律ではなく、適用条件によって大きく異なります。患者様にとっては「どの範囲までカバーされるのか」を正しく理解しておくことが安心につながります。

まず前提となるのが定期的な受診です。保証は「きちんとメンテナンスを継続している」ことを条件とする場合がほとんどで、数年単位で通院を怠ってしまうと、対象外になることがあります。これは、周囲炎などのトラブルを未然に防ぐための仕組みでもあります。

次に重要なのが喫煙習慣です。タバコは歯茎や骨の血流を妨げ、インプラントの長期安定に悪影響を与えることが知られています。そのため、喫煙している患者様は保証の対象外、あるいは期間が短縮されることもあります。

さらに、破損の形態によっても扱いは異なります。通常の使用で起きた不具合であれば保証が適用される一方、外傷や過度の負荷による破損は保証外とされることがあります。

保証は「安心材料」であると同時に、適用条件を守るための行動指針でもあります。自分の生活習慣や通院状況と照らし合わせて、どのような範囲で保証を受けられるのかを事前に確認しておくことが大切です。

上部構造の再製作・交換タイミング

インプラント治療で長期的に意識すべきなのが、人工歯(上部構造)の再製作や交換のタイミングです。骨に埋め込むフィクスチャー自体は長期間安定して機能するケースが多い一方、上部構造は日常の使用によって徐々に摩耗や破損が起こります。10〜15年を目安に交換が必要となる場合があり、これは「故障」ではなく自然な経過として理解することが大切です。

前歯の場合、とくに注意すべきは審美性の変化です。歯茎が下がって境目が目立つようになったり、隣在歯の色調変化によって人工歯の色が浮いて見えたりすることがあります。また、噛み合わせの変化によって強い力がかかり、セラミックのチッピングや破損が生じることもあります。こうしたケースでは、新しい上部構造に交換することで見た目と機能を回復できます。

交換のタイミングは一律ではなく、患者様の使用状況や清掃状態、全身の健康状態によっても差が出ます。定期検診の中で歯科医が摩耗や不具合を早期に発見し、適切なタイミングで再製作を提案する流れが理想です。前歯インプラントを10年先も自然に維持するためには、交換を前向きなメンテナンスの一環ととらえる姿勢が重要になります。

長期メンテナンス費用の考え方

インプラント治療を検討する際、初期費用に目が行きがちですが、10年後の安定を考えるなら長期的なメンテナンス費用も見込んでおく必要があります。インプラントは周囲の天然組織と調和して機能するため、定期的なプロフェッショナルケアや噛み合わせの調整を受けることが前提です。

一般的には、年に数回の定期検診とクリーニングが推奨され、1回あたり数千円〜1万円程度の費用がかかることがあります。さらに、10〜15年のスパンでは上部構造の再製作や交換が必要になる場合があり、その際は数十万円規模の追加費用が発生することもあります。これらは「予期せぬ出費」ではなく、インプラントを長持ちさせるための計画的なメンテナンス投資と捉えるのが現実的です。

また、保証制度の有無や適用条件によって、患者様が負担する費用の範囲も変わります。保証で一部がカバーされるケースもあれば、通院を怠ると全額自己負担になる場合もあるため、事前に確認しておくことが安心につながります。

長期的なコストは、治療後の生活習慣やセルフケアの質によっても変動します。日々の管理を徹底し、定期的に歯科医と相談しながら計画的に維持していくことが、総費用を抑えつつ10年先も自然な状態を保つための最善の方法といえるでしょう。

前歯インプラントのよくある誤解を解くQ&A

インプラント治療に関しては、多くの情報がインターネットや口コミで拡散されていますが、その中には誤解を招く表現も少なくありません。とくに「10年後どうなるのか」というテーマでは、不安をあおる断言や誤った期待につながる情報が目立ちます。患者様にとって重要なのは、実際の臨床データや症例に基づいた現実的な見通しを理解することです。

代表的な誤解のひとつが「10年で必ずダメになる」という断言です。実際には、インプラントの寿命は患者様の状態やケアの質によって大きく変わり、一律に年数で区切ることはできません。ほかにも「色は一生変わらない」「誰でも即時埋入できる」といった単純化された情報は、かえって誤解を広げる要因となります。

本記事では、10年後を見据えるうえで特に多い3つの誤解を取り上げます。「10年で必ずダメになる?」「色はずっと同じ?」「誰でも即時埋入できる?」といったテーマを整理し、実際にどう考えるべきかを解説します。

Q.「10年で必ずダメになる?」→ 条件で大きく違う

インプラントについて「10年経てば必ずダメになる」という声を耳にすることがあります。しかし、これは大きな誤解です。実際の臨床データでは、10年後も良好に機能しているケースは多く、むしろ条件によって結果が大きく分かれるのが現実です。

たとえば、歯茎や骨の状態が安定していること、患者様が定期的に歯科でのメンテナンスを受けていること、日常のセルフケアを丁寧に行っていること。この3つがそろっていれば、10年以上にわたり問題なく使い続けられるケースは少なくありません。逆に、喫煙や糖尿病など全身のリスク因子がある場合や、清掃が不十分で周囲炎を繰り返す場合は、早期にトラブルが起こりやすくなります。

つまり、10年という年数そのものが寿命を決めるのではなく、「どのような条件で維持しているか」が寿命を左右するのです。年数で悲観する必要はなく、自分の生活習慣や通院状況を見直すことが、長期安定への第一歩といえるでしょう。

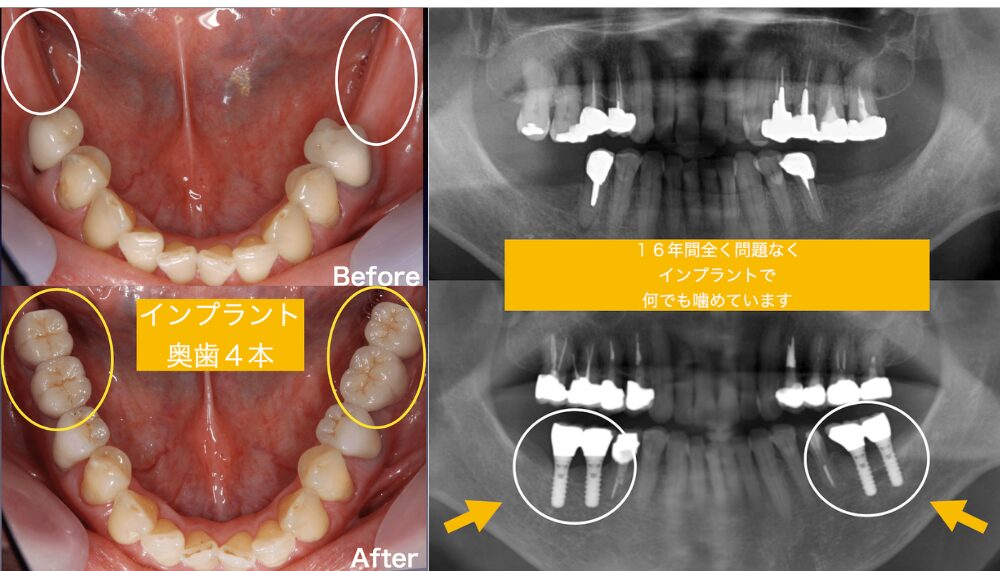

インプラント16年間経過症例でも全く問題なく経過良好

こちらの患者様は、下顎の奥歯4本に対して16年前にインプラント治療を行っており、それらのインプラントは現在もなお、まったく問題なく良好に機能しています。

しかし今回、インプラントとは別の部位である「ご自身の歯」にトラブルが生じました。割れてしまったその歯は、約40年前に他院で治療された歯であり、私が16年前に再治療を行った際にも「残存歯質が少なく、将来的に問題が起こる可能性が高い歯です」と患者様にお伝えしていた部位でした。

16年間にわたり、半年に一度の定期メンテナンスを継続し、噛み合わせも綿密にチェックしてきましたが、ついにその歯に亀裂が入り、破折という結果に至りました。すぐに抜歯即時インプラントで4ヶ月かからずに全ての治療が終了しまたメンテナンスに戻って頂きました。

裏を返せば、患者様はこの16年間、新たな大きな治療を行うことなく、良好な口腔環境を維持できていたということになります。これは、インプラントがしっかりと噛む力を分散し、他の歯への負担を軽減し続けてくれていた証とも言えるでしょう。

インプラントは「失った歯を補う治療」であると同時に、「残された歯を守る存在」でもある。この症例は、その事実を如実に物語っています。

>>16年ぶりの再治療。破折した左下奥歯を抜歯即時インプラントで再建した症例

Q.「色はずっと同じ?」→ 周囲歯・歯ぐきの変化で差が出る

インプラントの人工歯(クラウン)はセラミックなどの変色しにくい素材で作られるため、「色は一生変わらない」と思われがちです。確かにクラウン自体は経年的に色調が大きく変わることはほとんどありません。しかし、実際には10年後の見た目が治療直後と同じとは限らないのです。

その理由は、周囲の天然歯や歯茎の変化にあります。加齢や生活習慣によって隣在歯の色が少しずつ変わったり、歯茎のラインが下がって境目が見えやすくなったりすることがあります。特に前歯は人目につきやすい部位であるため、歯茎の退縮や色調の不一致は審美性に直結します。

このような差を最小限に抑えるためには、治療時に色合わせを丁寧に行うことはもちろん、定期的にメンテナンスを受け、周囲組織の健康を保つことが欠かせません。また、必要に応じて上部構造を再製作し、周囲の歯や歯茎の状態に合わせて調整することも可能です。

つまり「色は一生変わらない」というよりも、「人工歯自体の色は安定しているが、周囲の変化によって見え方が変わる」というのが正しい理解です。

Q.「誰でも即時埋入できる?」→ 適応症例を厳密に選ぶ

前歯を失ったとき、「その日のうちにインプラントと仮歯を入れられる」と聞くと、多くの患者様にとって魅力的に感じられます。しかし、即時埋入・即時荷重は誰にでも適応できる治療ではなく、厳密な診査と条件の確認が欠かせません。

まず重要なのは骨の状態です。唇側の骨がしっかり残っていること、欠損部に大きな感染や炎症がないことが前提となります。骨の厚みや高さが不足している場合に無理に即時埋入を行うと、数年後に歯茎の退縮やインプラントの露出といった審美的トラブルを招くリスクが高まります。

また、初期固定の安定性が確実に得られることも条件です。固定が弱いまま即時に負荷をかけると、骨との結合が阻害され、インプラントそのものが失敗に終わる可能性があります。そのため、骨密度や噛み合わせの力なども含めて精密に判断する必要があります。

このように、即時埋入は患者様の希望に応えられる優れた選択肢である一方、「誰でもできる治療」ではありません。適応条件を満たすかどうかを歯科医と丁寧に相談し、自分に最も安全で長期的に有利な方法を選ぶことが、10年後の満足度を高める近道なのです。

まとめ:10年後も自然な前歯インプラントを維持するために

前歯のインプラントは、治療直後の見た目や噛み心地だけでなく、10年後も自然で快適に維持できるかどうかが本当の評価基準となります。そのためには、最初の設計段階から埋入位置・歯茎形成・素材選択を丁寧に行うこと、治療後には定期検診やホームケアを欠かさず、周囲組織の健康を守ることが欠かせません。

また、即時埋入や即時荷重といった治療法も条件を満たせば有効ですが、症例を選ぶ必要があり、適切な判断を下せる歯科医の診断力が重要です。さらに、差し歯やブリッジとの比較においても、インプラントは周囲の歯を守りながら長期的に安定する点で優れています。ただし、上部構造の交換やメンテナンス費用など、長期的な視点で現実的に捉えることも大切です。

帝塚山スマイルデザインクリニックでは、日本口腔インプラント学会に所属する院長・岩下が、豊富な症例経験に基づいて前歯インプラントの診断と治療を行っています。10年後を見据えた治療計画と、患者様一人ひとりに合わせたメンテナンス体制を整えておりますので、安心してご相談ください。

無料カウンセリングも実施しています。前歯のインプラントについて不安や疑問がある方は、まずはお気軽にお問い合わせいただき、10年先の笑顔を一緒に描いていきましょう。

【執筆・監修者】

帝塚山Smile Design Clinic(スマイルデザインクリニック)

院長:岩下太一(歯学博士)

ITI日本支部公認インプラントスペシャリスト認定医

オステムインプラントインストラクター 講師

日本審美歯科学会 認定医

他、所属学会、認定資格多数

充実した無料カウンセリング

初回費用は一切かかりません。安心してご相談ください。

当院では患者様に安心してインプラント治療を受けて頂くために、無料カウンセリングを充実させております。お口の中のお写真やレントゲン写真、場合によってはインプラントの骨を確認するためのCT撮影も無料で行います。もちろん、初回なので一切費用はかかりません。患者様に今のお口の状態を知って頂き、納得してインプラント治療を受けて頂くことが私たちの喜びです。

ITIインプラントスペシャリスト認定医

~ 世界レベルのインプラント治療をあなたへ ~

帝塚山スマイルデザインクリニックの院長はインプラント治療を他の歯科医師に教えるインストラクターの指導的立場として歯科界に貢献しております。また世界的に有名なインプラント学術団体のITI(International Team for Implantology)の日本支部公認インプラントスペシャリストの認定医でもあります。他院で難しいと言われたインプラント治療でも当院では十分に対応できる技術があります。