インプラント治療を検討している方の中には、「骨造成が必要と言われたけれど、痛みや腫れが不安」「そもそも骨造成とはどんな治療なのか」と疑問を抱かれる方も少なくありません。骨造成は、顎の骨が不足している場合に行われる手術であり、インプラントを安定して支えるために欠かせない工程となることがあります。

本記事では、骨造成の仕組みや必要となる理由、代表的な方法(GBR法・ソケットリフト・サイナスリフトなど)、さらにメリット・デメリット、術後に起こりやすい腫れや痛みの実際について詳しく解説します。また、費用や治療期間の目安、リスクへの備え、体験談から見える実際の声も取り上げ、安心して治療を検討できるよう整理しました。

インプラント治療は人生に大きな影響を与える選択だからこそ、正しい情報を理解して備えることが大切です。当院では日本口腔インプラント学会所属の歯科医師が精密な診断を行い、患者さま一人ひとりに合わせた治療計画をご提案しております。

当院は世界での国際的なインプラント教育団体ITIのインプラントスペシャリストに10年連続で認定医に選ばれており、全国の歯科医師に指導を行い歯科界に貢献しているクリニックです。今回の記事を通じて骨造成について理解を深め、無料カウンセリングでお気軽にご相談ください。

目次

骨造成とは?インプラント治療で必要になる理由

インプラント治療を検討する際、「骨造成」という言葉を耳にして不安を抱く方は少なくありません。骨造成とは、あごの骨が不足している場合に行う外科的処置で、インプラントを安定して支えるために必要になることがあります。人工歯根をしっかり固定するには十分な骨の量と質が欠かせず、それが不足していると治療の成功率が下がってしまうのです。

骨造成の方法には、特殊な膜で骨の再生を促す GBR法(骨誘導再生法)、骨を補う 骨移植、上顎洞にアプローチする サイナスリフト など、複数の選択肢があります。いずれも目的は「インプラントを安全かつ長期的に機能させるために、土台となる骨を確保すること」です。

では、なぜ骨が不足してしまうのか。歯周病の進行や、歯を失ったままの放置、さらには加齢による骨量減少など、背景はさまざまです。次の項目では、まず「骨が不足するとインプラントができない理由」から具体的に解説していきます。

顎の骨が不足するとインプラントができない

インプラント治療は、人工歯根をあごの骨にしっかり固定することで初めて機能します。ところが、骨の高さや厚みが足りない状態では、人工歯根を埋め込んでも安定せず、強い噛む力に耐えられない場合があります。特に奥歯の欠損部では咬合力が大きいため、骨が不足していると脱落やトラブルの原因となるのです。

上あごの場合には、副鼻腔(上顎洞)との距離が近く、骨が十分でなければインプラント体が突き抜けてしまうリスクがあります。また、下あごでは神経の走行位置に注意が必要で、骨の高さが少ない状態で無理に埋入すると神経損傷を招く可能性があります。

実際の臨床でも、骨が少ない患者さまでは「そのままでは治療が行えない」と診断されることが多くあります。しかし、骨造成を行い骨量を増やす対応をすれば、これまで不可能だったケースでも安全に治療ができるようになります。つまり、骨造成はインプラントを長期的に支えるための土台づくりとして欠かせない処置なのです。

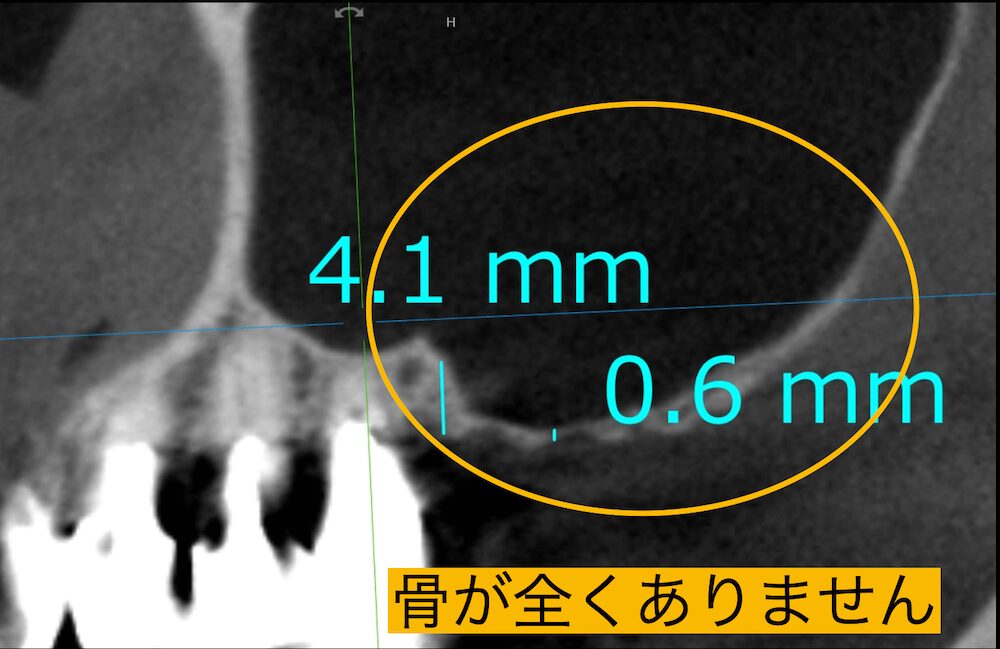

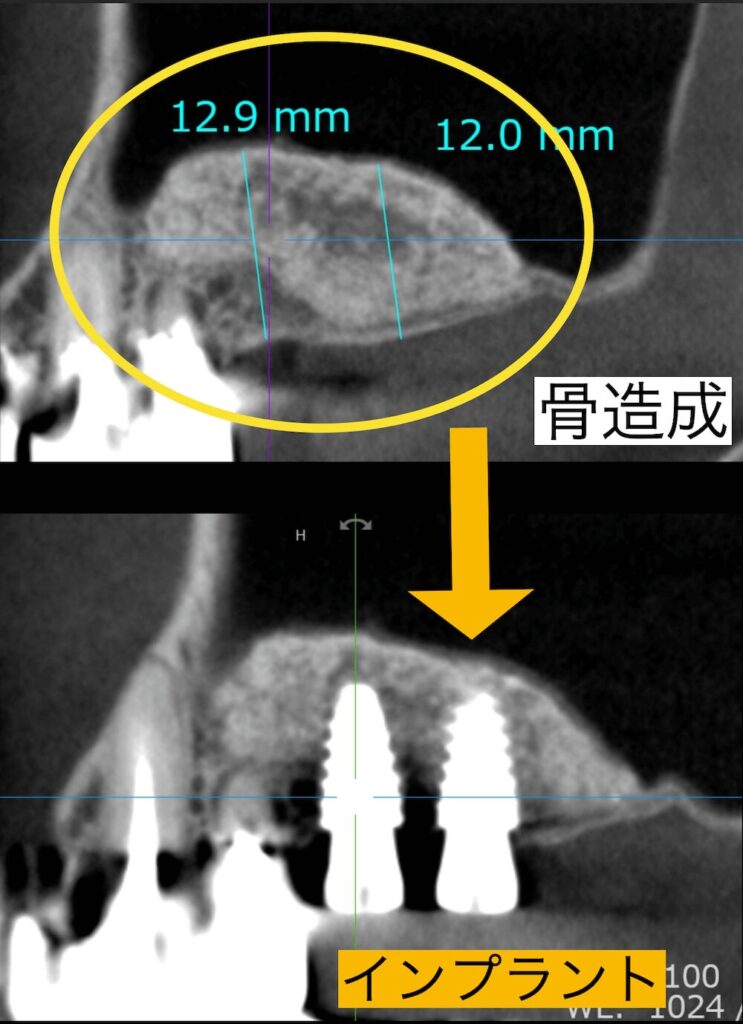

実際の患者様

左上の奥歯の部分に0.6ミリほどしか骨がありませんでした。そこへ10ミリ近くのインプラントを埋入するには骨造成が必要となります。サイナスリフトを行い上顎洞へ骨造成を行いました。

上顎洞に12ミリほどの高さまで骨造成を行いました。

これにより十分な骨量が確保できたため、無事インプラントを埋入することができました。

骨造成の基本的な仕組み(GBR法・骨移植など)

骨造成は、インプラントを支える骨が不足している場合に、その部分を補い骨量を増やすために行う歯科治療です。基本的な仕組みは「骨の再生を促す」か「骨を補填する」かの大きく2種類に分けられます。

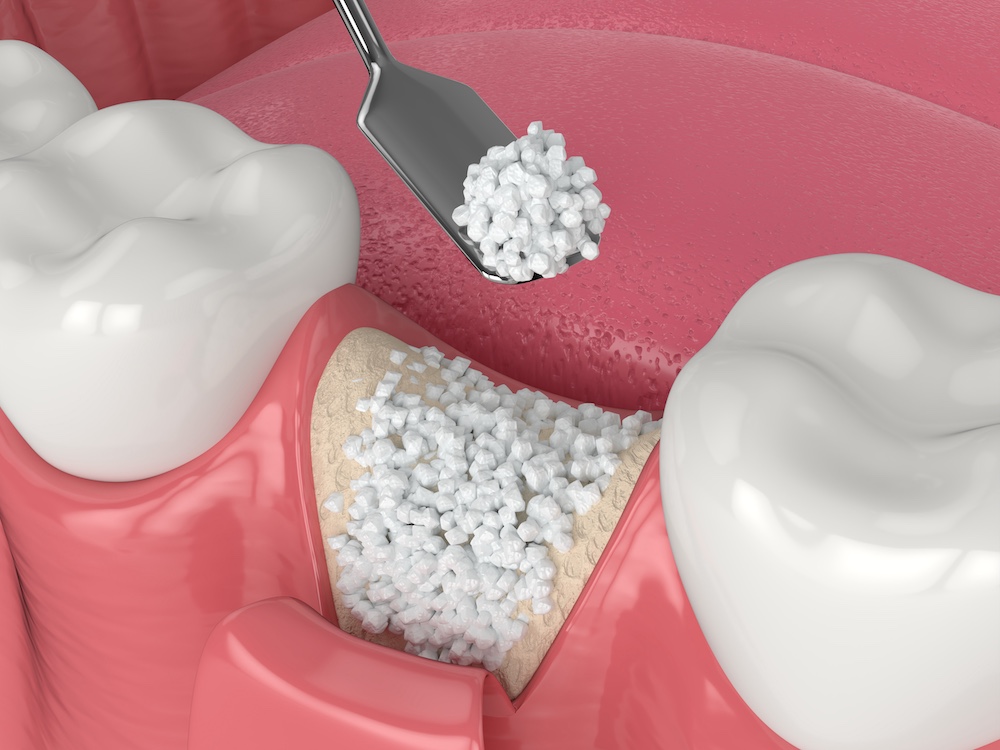

代表的なのが GBR法(骨誘導再生法) です。これは不足した部分に特殊な膜を設置し、その内側に骨補填材を入れることで、周囲の骨が再生していくのを誘導する方法です。比較的負担が少なく、さまざまな症例に適応できるのが特徴です。

もう一つは 骨移植 で、自分の骨を採取して移す「自家骨移植」と、人工骨や他家骨を用いる方法があります。自家骨は生着率が高く安定しやすい一方で、採取部位に痛みや腫れが出ることもあります。人工骨や他の補填材は採取の必要がなく、患者さまの体への負担を軽減できるというメリットがあります。

どの方法を選ぶかは、骨の不足の程度や部位、治療の期間、患者さまの全身状態などによって変わります。歯科医師が精密に診断し、最適な方法を提案することが大切です。

骨造成が必要となるケース(歯周病・長期欠損・加齢など)

骨造成はすべての患者さまに必要なわけではありません。しかし、骨の高さや厚みが足りない場合や、骨の状態が不十分な場合には治療を行う前に必ず検討されます。骨造成が必要となる主なケースを具体的に見ていきましょう。

まず多いのが 歯周病による骨吸収 です。歯周病は歯を支える骨を徐々に溶かしてしまう病気で、重度まで進行すると抜歯を余儀なくされます。その結果、欠損部の骨が大きく不足し、インプラント治療の際に骨造成が必要になることがあります。

次に、歯を失ったまま長期間放置した場合です。歯がなくなるとその部分の骨は使われなくなり、時間とともに痩せてしまいます。特に奥歯の欠損は咬合力が強いため、骨の減少が顕著です。そのままではインプラントを固定できないため、骨を補填し増やす処置が欠かせません。

さらに、加齢による骨量の減少も重要な要因です。年齢とともに骨密度は自然に低下し、骨の厚みや高さが少なくなる傾向があります。この場合、治療の安全性を高めるために骨造成を併用することが推奨されます。

このように、骨造成は「特定の症例だけの特別な治療」ではなく、多くの患者さまに必要となる可能性がある処置です。不安を感じる場合でも、歯科医師に相談することで、自分の状態に合わせた最適な対応を検討することができます。

骨造成の種類と方法

骨造成と一口にいっても、実際にはいくつかの方法があり、症例や骨の不足の程度によって適応が変わります。「どの方法になるのだろう」「自分にとって負担が大きいのではないか」と不安に感じる患者さまも少なくありません。しかし大切なのは、骨の不足の状態に合わせて最適な方法を選択することで、インプラント治療を安全に進められるという点です。

代表的な方法には、膜を用いて骨の再生を促す GBR法(骨誘導再生法)、上顎の骨が少ない場合に行う ソケットリフトやサイナスリフト、さらに自分の骨を採取する 自家骨移植 や人工骨を用いる方法などがあります。それぞれ特徴や負担、治療期間が異なるため、歯科医師による正確な診断と説明が欠かせません。

次の項目からは、代表的な骨造成の方法について具体的に解説します。どのような仕組みで骨を補うのかを理解することで、不安が和らぎ、治療全体のイメージを持ちやすくなるでしょう。

GBR法(骨誘導再生法)

GBR法(Guided Bone Regeneration:骨誘導再生法)は、骨造成の中でももっとも一般的に歯科治療で行われる方法のひとつです。骨の高さや厚みが不足している場合に用いられ、不足部分に特殊な膜(メンブレン)を設置し、その内部に骨補填材を入れることで、周囲の骨が新しく再生していくのを誘導します。

この方法は、特に前歯の欠損部や骨量が部分的に足りない症例に適応されることが多く、インプラント埋入と同時に行う場合もあれば、骨の回復を待ってから二次的に治療を行う場合もあります。どちらを選択するかは、骨の不足の程度や患者さまの状態によって歯科医が判断します。

使用する骨補填材には、自家骨(自分の骨を採取したもの)や人工材料など複数の種類があり、それぞれに特徴があります。たとえば自家骨は生着率が高く安定しやすい一方で、採取部位に痛みや腫れを伴うことがあります。人工材料は体への負担が少なく、比較的短い期間で治療を進められるメリットがあります。

GBR法は比較的多くの症例で有効とされる一方で、術後の腫れや感染などのリスクもゼロではありません。治療を検討する際には、歯科医師に相談し、自分の症例に合った方法かどうかを確認することが重要です。

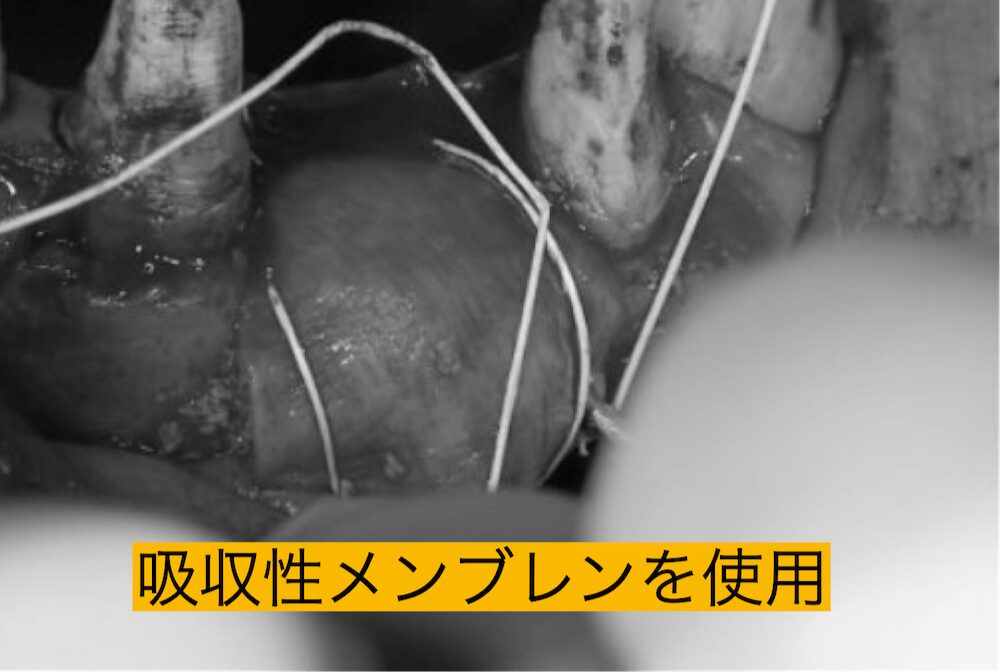

実際の症例 (グロテクスな画像が苦手な方はご注意ください)

こちらは実際の骨造成の画像です。一つはチタンフレームを用いた骨造成であり、もう一つは吸収性メンブレンを用いています。

チタンフレームを用いたGBRは垂直的に骨のボリュームを増やす時に用いられますが、デメリットとしては除去するためにもう一度歯茎を切開する必要があります。

その点、吸収性メンブレンは自然に体内に吸収されるので除去のために歯茎を再び開く必要はないというメリットがありますが、垂直的な骨量を増やす効果はやや少なくなります。

患者様の状態によって、それぞれの骨造成の適応は変化します。

ソケットリフト

ソケットリフトは、上あごの臼歯部の骨が不足している場合に行われる骨造成法です。上あごの奥歯の上には副鼻腔(上顎洞)が広がっており、骨の高さが足りないとインプラントを埋め込むことができません。そこで、インプラントを埋入する穴(ソケット)からアプローチし、上顎洞の底を少し押し上げてスペースをつくり、その部分に骨補填材を充填して骨を増やしていきます。

この方法は、骨の高さが数ミリ程度不足している症例に適応されることが多く、比較的低侵襲で済むのが特徴です。治療の流れとしては、インプラント埋入と同時にソケットリフトを行うケースも多く、別々に手術をするよりも治療期間を短縮できるメリットがあります。

ただし、骨の不足が大きい場合には対応が難しく、より大きく骨を増やすサイナスリフトが必要になることもあります。いずれの方法が適しているかは、歯科医師がCTによる精密診断を行ったうえで判断します。

ソケットリフト後は軽度の腫れや痛みを伴う場合もありますが、多くは数日で落ち着きます。負担をできるだけ少なくしながらインプラント治療を可能にする手法として、多くの歯科で採用されている方法です。

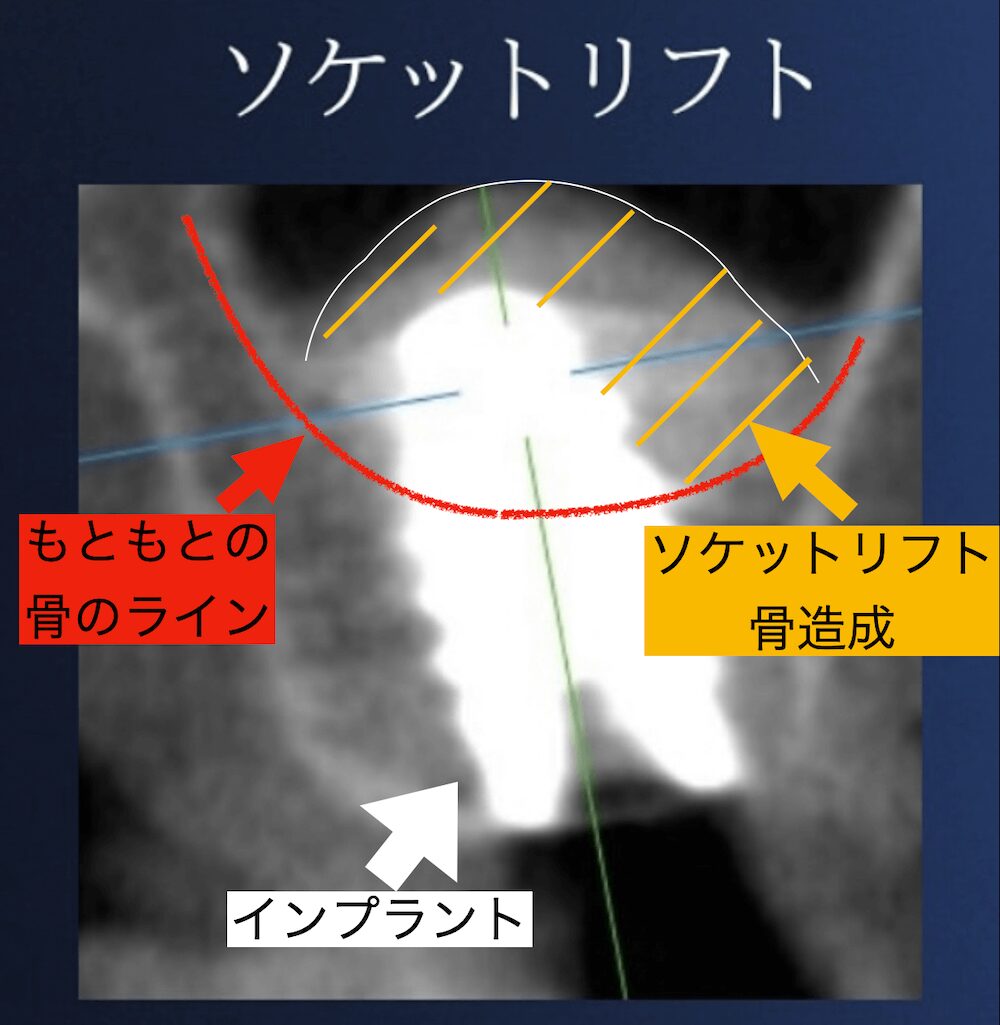

実際のソケットリフトの症例

上顎の奥歯に骨が少ない人は大勢いらっしゃいます。こちらの患者様も奥歯にインプラントをするには骨がたりませんでした。そこで骨造成のソケットリフトを行うことになりました。

ソケットリフトはインプラントを埋入する穴から上顎洞側へ骨膜を押上げて、その穴へ骨補填材を填入しインプラントと同時に埋入することが可能です。比較的侵襲も少なく、痛みや腫れは少ないです。

サイナスリフト

サイナスリフトは、上あごの骨の厚みが大きく不足している場合に行う骨造成法です。特に奥歯の欠損部では、副鼻腔(上顎洞)が広がっているため、骨の高さが足りず、そのままではインプラント治療ができない症例が少なくありません。ソケットリフトでは対応できないほど骨が不足しているときに、より大きな骨の増加を目的として行われます。

治療の流れとしては、歯ぐきを切開して側方から上顎洞にアプローチし、粘膜を慎重に持ち上げてスペースを確保します。その空間に骨補填材を充填し、骨の再生を促す仕組みです。骨が十分に定着するまでの治療期間は半年程度かかる場合もあり、患者さまにとっては負担が大きい手術といえます。

一方で、骨の高さが極端に足りない症例でもインプラントを可能にできる大きなメリットがあります。術後は腫れや痛みを伴う場合もありますが、適切に対応すれば多くは数日から数週間で落ち着きます。

サイナスリフトは高度な技術を必要とするため、経験豊富な歯科医師のもとで行うことが重要です。治療を検討する際には、CT画像による診断や治療計画の説明を受け、自分に最も適した方法かどうかを確認すると安心です。

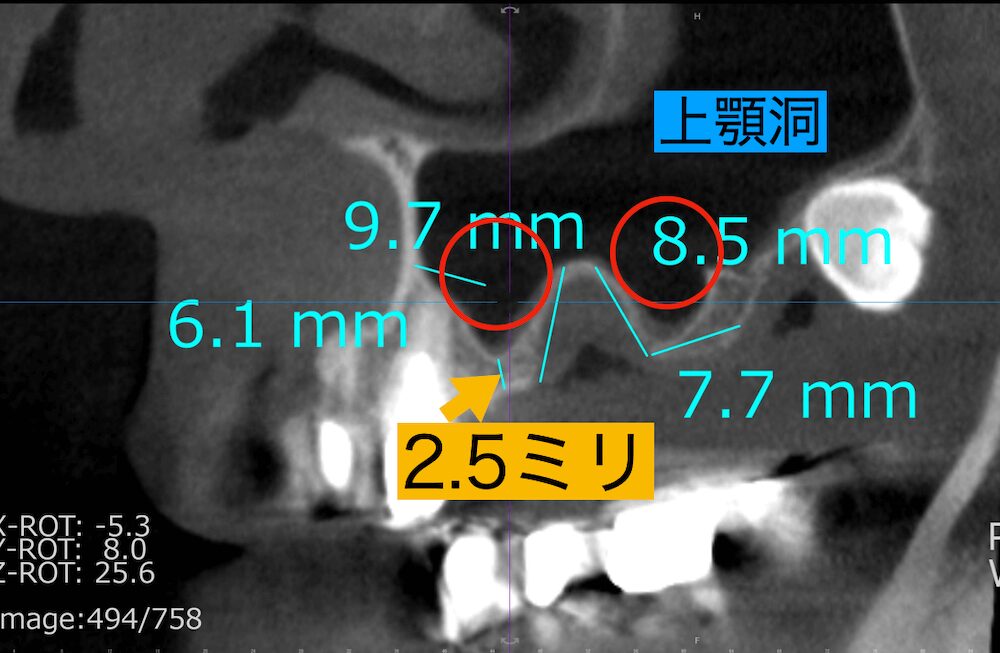

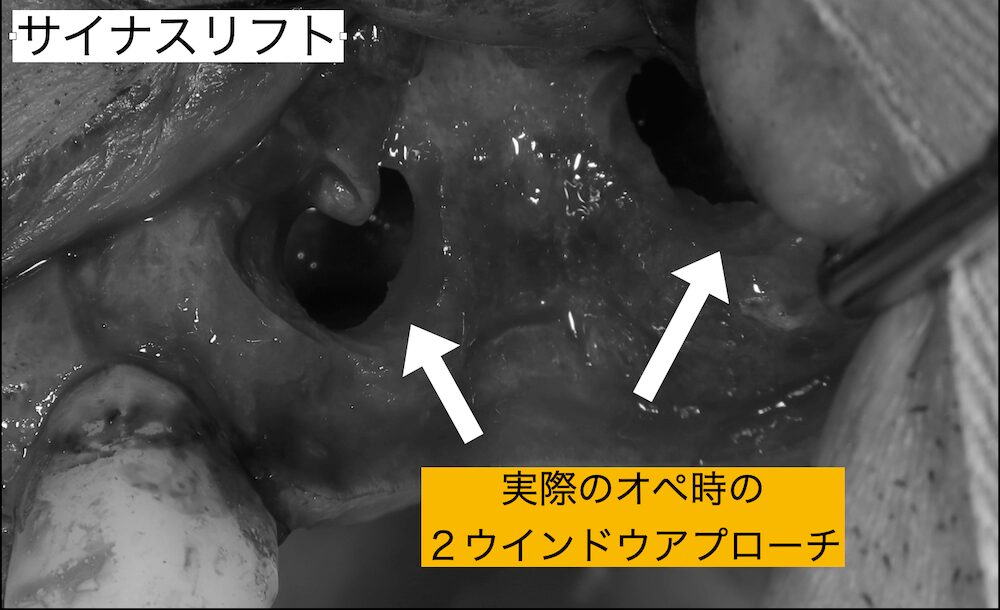

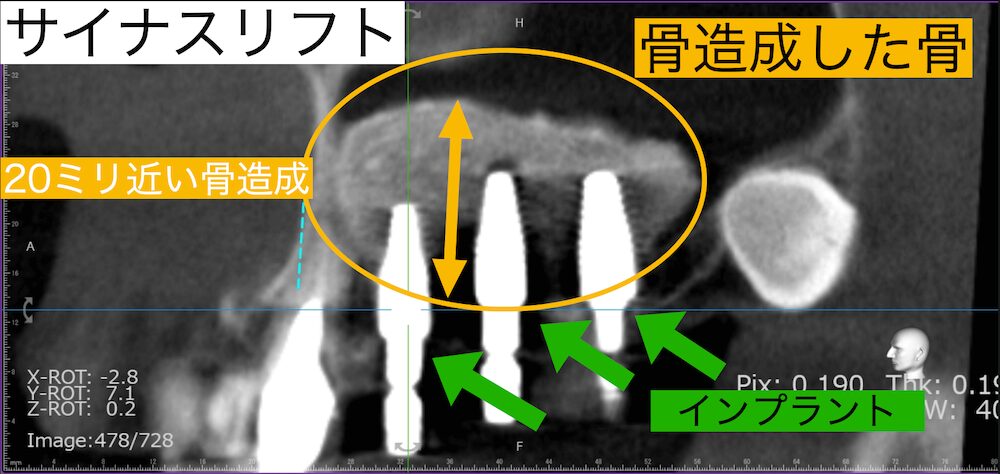

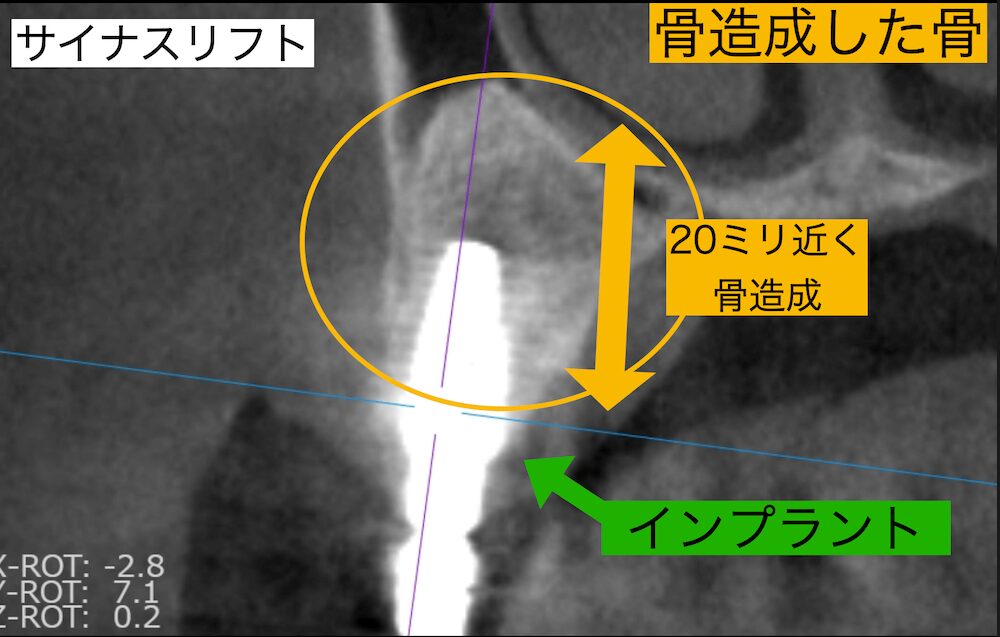

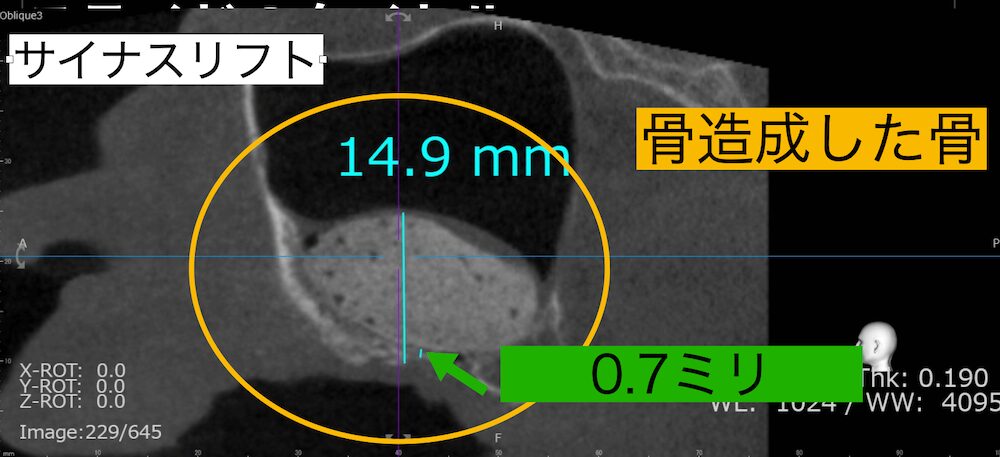

実際のサイナスリフトの症例

この患者様は左上の奥歯にインプラントを入れて欲しいとのことで来院されました。

左上の骨の厚みは1〜2.5ミリほどしかなく、そのままの骨のボリュームではインプラント治療をすることができませんでした。しかも、上顎洞の形態は複雑であり、波打っており波状構造になっておりました。サイナスリフトでも難易度はかなり高くなります。

CT画像の計測により綿密にアプローチする部位を計算し、今回は2ウインドウと呼ばれる、2箇所から骨を填入する計画をしました。

サイナスリフトを行った後は基本的に6ヶ月〜8ヶ月ほど待ちますが、治癒経過や骨の量によってその期間は前後します。この方は骨造成の量は20ミリ近くとかなり多かったのですが、治癒経過が良好だったので、半年ほどでインプラント埋入をしております。

さらに、インプラント埋入時の骨の硬さもかなり硬く、初期固定が取れたので、その日に仮歯まで植立し、その日に噛めるようになりました。当院ではインプラント埋入時の状態が良い場合はその日に仮歯を入れる事が多いです。

安全性が確認できた場合にかぎり、患者様に歯の無い期間をできるだけ短くできるようにしており、手術当日に仮歯が入り噛めるようになることは患者様に大変喜ばれております。

自家骨移植と人工骨

骨造成には「自家骨移植」と「人工骨を用いる方法」の二つがあります。いずれも不足した骨を補うことで、インプラント治療を安全に進められるようにするための大切な手段です。

自家骨移植とは、自分自身の骨を採取して不足部位に移植する方法です。採取部位としては、あごの骨や一部の歯茎周囲、場合によっては身体の他の部位を用いることもあります。自家骨は「生着率が高い」「骨としてしっかり定着しやすい」といった大きな利点があります。ただし採取部位に追加の手術が必要になるため、腫れや痛み、治療後の回復に時間がかかることもあります。

一方で、人工骨を用いる方法は自分の骨を採取する必要がなく、患者さまの身体的な負担を軽減できる点が特徴です。人工骨には複数の種類があり、症例に応じて使い分けられます。定着にやや時間を要する場合もありますが、近年は品質も向上しており、多くの症例で安定した結果が得られています。

どちらの方法を選ぶかは、骨の不足の程度や治療計画、患者さまの健康状態などによって異なります。歯科医師が症例を精密に診断したうえで、自家骨と人工骨の利点・デメリットを丁寧に説明し、最適な方法を提案することが大切です。不安がある場合には、遠慮なく相談することをおすすめします。

世界的に最も使用されている骨補填材

ガイストリッヒバイオオスは世界中で何十年もの実績があり、世界で最も使用されている骨補填材の一つです。

その他にも様々な骨補填剤はありますが、最も安全で実績がある骨補填材を当院では使用しております。

骨造成のメリットとデメリット

骨造成は、インプラント治療を可能にするための重要なステップですが、「やるべきかどうか迷っている」「手術にリスクはないのか」と不安を抱く患者さまも少なくありません。実際、骨造成には大きなメリットがある一方で、手術の負担や治療期間の延長といったデメリットも存在します。どちらも理解したうえで検討することが大切です。

最大のメリットは、これまで骨が足りず治療を諦めていた症例でも、インプラントを可能にできる点です。骨を補うことで人工歯根をしっかり固定でき、機能面・審美面ともに大きな改善が期待できます。

一方で、骨造成は追加の外科的処置であるため、腫れや痛みが出やすく、治療費や期間も増える場合があります。また、骨が定着するまで待つ必要があり、治療の流れが複雑になる点も考慮すべきポイントです。

次の項目では、具体的に「骨造成のメリット」と「骨造成のデメリット」について、それぞれ詳しく解説します。

メリット(インプラントが可能になる/機能・審美性が回復)

骨造成の最大のメリットは、骨が不足している場合でもインプラント治療を可能にできる点です。通常、骨の高さや厚みが足りないと人工歯根を安定して埋め込むことができず、治療を断念せざるを得ない症例もあります。しかし骨造成を行い、不足した骨を補填・増やすことで、インプラントがしっかりと定着し、長期的に安定して機能するようになります。

さらに、噛む機能の回復は大きなメリットです。入れ歯のように動いたり外れたりする心配がなく、自分の歯に近い感覚で食事ができるため、日常生活の快適さが大きく向上します。また、奥歯でしっかり噛めるようになることで、残っている歯への負担を減らし、口腔全体の健康維持にもつながります。

審美面でも大きな効果があります。特に前歯のインプラントでは、骨が痩せていると歯茎のラインが下がり、不自然な見た目になることがあります。骨造成によって十分な骨量を確保することで、歯茎の状態も整いやすく、自然で美しい仕上がりを目指せるのです。

このように、骨造成は「治療を受けられるかどうか」という入口の問題を解決するだけでなく、その後の機能性と審美性を両立させるための重要な手段といえます。

デメリット(手術が複雑・治療期間が延びる・費用がかかる)

骨造成には多くのメリットがある一方で、追加の外科処置を行うことによるデメリットも理解しておく必要があります。まず挙げられるのは、手術が複雑になる点です。インプラントを埋入するだけの場合に比べ、骨を補うための処置を同時に行うと治療の流れが増え、患者さまの身体的な負担も大きくなります。

次に、治療期間が延びる可能性があることです。骨造成を行った後は、補填した骨が十分に定着するまで待つ必要があります。状態によっては数か月の治癒期間を要し、その分インプラントの最終的な完成までに時間がかかる場合があります。すぐに噛めるようになりたいと考えている患者さまにとっては、この点が不安要素となりやすいでしょう。

さらに、費用がかかることもデメリットのひとつです。骨造成は自由診療にあたるため、インプラント治療の費用に加えて追加の料金が必要となります。処置の内容や使用する材料によって金額は異なり、症例によって負担が大きくなることもあります。

もちろん、こうしたデメリットは正しく把握しておくことで事前に対応できます。不安がある場合には歯科医師に相談し、自分にとってどの程度の負担が見込まれるのかを確認しておくことが大切です。

骨造成後の腫れ・痛みについて

骨造成はインプラント治療を成功させるために欠かせない処置ですが、手術後の腫れや痛みを心配される患者さまは少なくありません。実際には多くの症例で一時的な腫れや違和感が出ますが、その程度や回復までの期間には個人差があります。

一般的に、骨を補填する範囲が大きいほど腫れは強く出やすく、治療直後の数日間は特に不安を感じやすい時期です。ただし、多くの場合は時間の経過とともに徐々に落ち着き、日常生活に支障をきたすことはほとんどありません。痛みに関しても、適切な薬を服用することで十分にコントロールできるケースが大半です。

重要なのは、こうした術後の症状が「異常」ではなく、多くの患者さまに見られる自然な経過であることを理解しておくことです。そのうえで、術後のケアや生活上の注意点を守ることで、腫れや痛みをできるだけ軽減することが可能になります。

次の項目では、骨造成後に実際どのくらい腫れが続くのか、痛みのピークや回復の流れ、さらには症状を和らげる工夫や注意すべきトラブルについて詳しく解説していきます。

術後の腫れはどのくらい続く?

骨造成の後に最も多く見られる症状のひとつが腫れです。患者さまの中には「顔が大きく腫れてしまうのでは」と強い不安を感じる方もいらっしゃいますが、腫れの程度や期間には個人差があり、ほとんどの場合は一時的なものです。

一般的には、手術後1〜2日で腫れがピークを迎え、その後は徐々に落ち着いていきます。1週間ほどで目立たなくなるケースが多く、自然な回復の流れといえます。ただし、骨を大きく補填した場合や手術範囲が広い症例では、腫れが強く出たり長引いたりすることもあります。

腫れの原因は、手術によって周囲の組織に炎症が起こることです。これは体の正常な反応であり、必ずしも異常ではありません。歯科医師が処方する薬を服用し、冷却や安静を守ることで、多くの患者さまは回復までの時間を短く感じられるようになります。

重要なのは、腫れがどのくらい続くのかを事前に理解しておくことです。そうすることで「自分だけ症状が強いのでは」という不安を抱かず、落ち着いて術後の経過を見守ることができます。

痛みのピークと回復までの流れ

骨造成後の痛みは、多くの患者さまが不安に感じる症状のひとつです。実際にはほとんどの症例でコントロール可能な程度であり、適切なケアを行えば回復は順調に進みます。

一般的な流れとしては、手術当日から翌日にかけて痛みを強く感じやすく、これがピークとなります。歯茎や周囲の組織に炎症が起こるため、腫れとともに違和感が強まることがあります。ただし、多くの場合は処方された鎮痛薬を服用することで十分に抑えられ、日常生活に大きな支障をきたすことはありません。

その後、2〜3日を過ぎると痛みは徐々に和らぎ、1週間程度で落ち着くケースが一般的です。骨補填の範囲が広い場合や他の治療と同時に行った場合には、やや長引くこともありますが、それでも時間の経過とともに改善していきます。

重要なのは、痛みのピークが一時的であり、自然な回復の過程であることを理解しておくことです。不安を感じた際には自己判断せず、必ず歯科医師に相談することで安心して治療を受けられるでしょう。

腫れや痛みを軽減するための工夫

骨造成後に生じる腫れや痛みは、多くの場合一時的なものであり、いくつかの工夫によって軽減することが可能です。患者さまが安心して回復できるよう、治療後のセルフケアと歯科医師側の配慮の両方が重要になります。

まず、術後すぐに行えるのが冷却です。手術部位を冷やすことで炎症反応を抑え、腫れや痛みを和らげる効果が期待できます。ただし長時間冷やしすぎると血流が悪化するため、時間を区切って行うことが推奨されます。

次に、薬の服用です。歯科医師が処方する痛み止めや抗炎症薬を適切に使用することで、多くの患者さまは強い痛みを感じずに過ごすことができます。処方を自己判断で中断せず、指示通りに服用することが大切です。

さらに、安静に過ごすことも欠かせません。治療直後に激しい運動や入浴をすると、血流が増えて腫れや痛みが強くなる場合があります。十分な休養をとり、体に負担をかけないよう注意することが回復を早めるポイントです。

そして見落とされがちですが、歯科医師の治療技術そのものも痛みや腫れの軽減に直結します。特に歯茎を切開する際、できるだけ丁寧で精密な処置を行うことで組織へのダメージを少なくでき、術後の不快症状も軽減されやすくなります。経験豊富な歯科医師に相談することは、快適に治療を進めるうえで大きな安心材料となるのです。

腫れや痛みが強い場合に考えられるトラブル

通常、骨造成後の腫れや痛みは数日から1週間程度で落ち着いていきます。しかし、強い痛みが長く続く場合や、腫れが日に日に悪化する場合には注意が必要です。こうした症状は、単なる術後の自然な経過ではなく、トラブルが起きているサインである可能性があります。

考えられる代表的なものは、感染や炎症です。手術部位の衛生状態が悪化すると細菌が繁殖し、傷口が化膿して強い痛みや腫れを引き起こすことがあります。また、骨補填材がうまく定着していない場合や、周囲組織に過度なストレスがかかっている場合も、違和感や強い症状の原因となります。

さらに、まれにですが副鼻腔や神経に影響が及ぶこともあります。特に上顎洞付近で行った手術では、副鼻腔炎の症状(鼻づまり・頬の違和感)が出ることがあるため、早めの対応が重要です。

このようなトラブルは、自己判断で様子を見るのではなく、すぐに歯科医師に相談することが何より大切です。適切な処置を受ければ早期に改善するケースも多いため、少しでも「通常と違う」と感じたら早めに受診してください。

内出血について

術後に残念ながら内出血が生じる方もいます。基本的に色が完全に消えるまで2週間ほどかかります。まずは手術の侵襲によって、内出血の色の濃さと範囲は異なります。あと内出血が生じる方とそうでない方もいます。私の経験上、10人中2〜3人ぐらいの方が内出血が生じる事があります。内出血は血管の走行や生体反応の一種であり個人差があります。できるかぎり繊細に手術を行ったとしても残念ながら起こってしまう場合があります。

色の変化としては軽度なら、はじめに術部の近くが黄色くなり、徐々に下におりていき薄くなって消えて行きます。手術の侵襲が大きい場合は、まずは紫になります。それが黄色くなり薄くなりながら下におりていき消えて行きます。通常は2週間、長くても3週間で必ず消えますので心配しないでください。

骨造成のリスクと注意点

骨造成はインプラント治療を可能にする大切な処置ですが、外科的手術である以上リスクが伴うことも理解しておく必要があります。多くの症例で安全に行われていますが、まれに感染や炎症、骨が定着しないといった問題が起こる場合もあります。また、上あごで行う場合には副鼻腔に影響が及ぶことがあり、全身の健康状態や生活習慣(喫煙など)によってリスクが高まるケースも報告されています。

重要なのは、こうしたリスクを正しく理解したうえで治療を選択することです。リスクをゼロにすることはできませんが、経験豊富な歯科医師による丁寧な診断と手術、そして術後のセルフケアを守ることで、大部分は防ぐことが可能です。

次の項目では、骨造成で起こりうる代表的なリスクについて、具体的に解説していきます。感染や炎症から副鼻腔炎、さらには生活習慣による影響まで、治療を検討する前に知っておきたい注意点を確認していきましょう。

感染や炎症のリスク

骨造成において最も注意すべきリスクのひとつが、感染や炎症です。手術では歯茎を切開して骨補填材を入れるため、どうしても細菌が入り込む可能性があります。通常は滅菌処置を徹底して行うため問題なく進みますが、まれに術後に腫れや痛みが強くなり、周囲の組織に炎症が起こることがあります。

感染が進むと、補填した骨が十分に定着せず、治療のやり直しが必要になる場合もあります。特に歯周病が残っている状態や口腔内の清掃状態が悪い場合には、細菌が繁殖しやすいため注意が必要です。

患者さまができる予防としては、術前からの口腔清掃の徹底と、術後の指示を守ったケアが欠かせません。また、異常な痛みや腫れが長引くときには、我慢せず歯科医に早めに相談することが大切です。

骨造成は多くの症例で安全に行える治療ですが、感染や炎症が起こる可能性はゼロではありません。だからこそ、経験豊富な歯科医師による精密な管理と、患者さま自身の適切なセルフケアの両立が成功の鍵となります。

骨が定着しない場合がある

骨造成を行ったからといって、すべての症例で理想的に骨が定着するわけではありません。一般的には高い成功率が報告されていますが、患者さまの状態や治療の経過によっては、補填した骨が十分に生着せず、再び骨不足の状態に戻ってしまう場合もあります。

骨が定着しにくい原因としては、補填した材料と既存の骨との結合が不十分であることや、術後の感染・炎症によって骨の再生が妨げられることが挙げられます。また、喫煙習慣や糖尿病などの全身的な要因によって血流が悪くなり、骨の治癒が遅れるケースもあります。

定着が得られないと、インプラント治療の開始や再開までに期間が延びるだけでなく、追加の治療を行わなければならないこともあります。患者さまにとっては精神的・経済的な負担となるため、治療前に十分な説明を受けておくことが大切です。

とはいえ、適切に診断し、経験豊富な歯科医が丁寧に治療を行えば、骨造成は多くの症例で良好な結果が得られます。重要なのは「絶対に成功する」と過信するのではなく、万一のリスクも理解したうえで治療を進めることです。

副鼻腔炎など特定部位でのリスク

骨造成は多くの症例で安全に行える治療ですが、上あごの奥歯付近で行う場合には特有のリスクがあります。その代表が、副鼻腔(上顎洞)に関連したトラブル、すなわち副鼻腔炎です。

サイナスリフトやソケットリフトなど、副鼻腔の近くに骨補填材を入れる治療では、まれに粘膜が傷ついたり細菌が侵入したりして炎症が起こることがあります。症状としては鼻づまりや頬の痛み、重い違和感などが挙げられ、術後しばらくしてから現れる場合もあります。

副鼻腔炎の原因は、手術中の粘膜損傷や、術後の感染・炎症によるものが多いとされます。ただし、歯科医が丁寧に治療手順を守り、衛生管理を徹底することでリスクを大幅に下げることが可能です。また、異常を感じた際に早めに相談すれば、薬や処置で改善できるケースがほとんどです。

このように、骨造成は部位によって特有のリスクがあるため、治療前に必ず十分な説明を受け、疑問点を歯科医に確認しておくことが重要です。リスクを正しく理解して備えることが、安心して治療を受ける第一歩となります。

喫煙や全身疾患によるリスク増加

骨造成の成功率は高いものの、喫煙習慣や全身疾患がある場合にはリスクが増加することが知られています。これらは骨の治癒力や血流に直接影響を与えるため、補填した骨が十分に結合せず、治療がうまく進まない原因になることがあります。

特に喫煙は、血管を収縮させて血流を低下させるため、手術部位への酸素や栄養供給を妨げます。その結果、骨や歯茎の回復が遅れ、感染や炎症を引き起こすリスクが高まります。研究でも「喫煙者では非喫煙者に比べて成功率が下がる」と報告されており、治療前後の禁煙は強く推奨されます。

また、糖尿病や高血圧などの全身疾患がある患者さまも注意が必要です。血糖コントロールが不十分な場合には細菌感染に対する抵抗力が低下し、炎症や腫れが長引く傾向があります。骨の生着が遅れるだけでなく、治療期間全体が延びることもあります。

このように、喫煙や全身の健康状態は骨造成の成否に大きな影響を与えます。リスクを軽減するためには、術前からの禁煙と持病の適切な管理が不可欠です。歯科医師に自身の健康状態を正しく伝えたうえで、必要な改善策を講じることが、治療を安全に進めるための第一歩といえるでしょう。

【朗報】骨造成を行わない方法がでてきました

ここまで骨造成の方法やそのリスクについて説明してきましたが、これらを読んで怖くなってきた方もいらっしゃったのでないでしょうか? 痛みや腫れ、内出血、そして、手術の内容や治癒期間や骨補填材など様々のことを説明させて頂きました。

しかし、

『もし、これらの骨造成をそもそもしなくて良い方法があればどうでしょうか?』

実は時代は骨造成をしなくても良いインプラントシステムの方向に向かっています。やはり、これらを読んで皆さんが感じたように腫れや痛みができるだけ少なく快適にインプラント治療を受けられないかという要望が多いからです。

私も今まで骨造成を行ってきており、必要だからこそ骨がない場合は骨造成を行ってきました。しかし、もし必要なければ患者様に侵襲を与える治療をするわけありません。そのような方法がないか模索していたところ、最近そのような方法が開発されました。

ここから骨造成を行わない方法についてお話していきたいと思います。それは3つの要素によって可能になってきたのです。

- ショートインプラントの開発

- ワイドインプラントの開発

- 骨を硬くするインプラントバーの開発

それぞれについて説明していきます。

①ショートインプラント(インプラントの長さがポイント)

ショートインプラントとは基本的には長さが7〜8ミリ以下の短いインプラントを指します。最近のインプラントは骨との接着強さが増し、昔ほどインプラントの長さが必要ないと言われています。これによって骨が少ない場合に、骨を足す量を大幅に減らす事が可能になります。

骨補填材はやはり生体外の物質であり、体内に入れると少なからず生体反応が起こり腫れや痛みを誘発するので、その量を減らし痛みや腫れを減らすことは患者様にとって嬉しい事です。

人によっては感情的に異物を体に入れたくないと思われる方もいます。そういった方にもショートインプラントは非常に有効です。

当院ではショートインプラントは長さ6〜7ミリを使用することが多いですが、神経に近い場合は5ミリを使用することもあります。骨造成を回避したい方はまずはご相談ください。

②ワイドインプラント(インプラントの直径がポイント)

ワイドインプラントとは直径6ミリ以上のインプラントを指します。

基本的に骨がない人は骨の「高さ」がない場合が多く、特に奥歯の部分は高さがなくなります。しかし、その反面、「幅」は残っている方が多く、そこに直径の太いインプラントを埋入する事が可能です。当院では直径7〜8ミリほどのインプラントを使用し骨造成を行わないケースが増えております。

これは、研究によって明らかになりました。インプラントの噛む力がどこにかかっているかを応力解析の実験、分析をしたところ、実はインプラントとセラミックの接合部の3ミリほどのインプラント本体にしか力がかかっていない事がわかりました。その3ミリの部分を太くして噛む力を骨へ分散させることが非常に有効であることが判明したのです。

最近の研究では長さよりも太さの方が重要であることが明らかになってきました。よって短く太く、これで噛む力は十分に支えられることが明らかになったのです。

当院では高さが無くて骨の幅がある人には、エクストラワイドインプラントを使用します。長さは7ミリほどのショートインプラントで、幅は6〜8ミリを使用し骨造成を回避できるケースが増えてきております。

これにより、腫れ、痛み、内出血、感染のリスクなどの合併症を大幅に防ぐことが可能となりました。

③骨を硬くするインプラント(骨密化がポイント)

そもそも骨造成が必要なケースは『骨がない』『骨が弱い』から行うのであって、骨が硬くて丈夫であれば、骨の量は少なくても良いのではないか、もしくは骨造成しなくて良いのではないかという考えがあります。そのため最近では、骨を硬くする骨密化『ボーンデンティフィケーション』という方法が開発されました。

骨を硬くすることを可能にするのが、インプラントを埋入するドリル(バー)です。

『デンサーバー』というバーで、当院では、ほぼ全てのインプラント治療においてこのツールを使用します。

このデンサーバーを用いると、骨を圧縮しながら切削でき、骨が硬くなります。さらにインプラントを埋入したあと、その圧縮された骨は戻ろうとする力がかかりインプラントをしっかりとホールドします。それによって、治癒が促進し、インプラントの初期固定が上がり、埋入と同時に仮歯を入れて噛めるようになる事が多くなりました。

これを即時負荷と言い、インプラントを入れたその日に食事を噛めるようになったのです。

自分の少ない骨をさらに強化することで、骨造成を行わなくても良くなります。

このような3つの方法を駆使すれば骨造成を行わずともインプラント埋入できる可能性は大幅に上がります。

ここでは、簡単にお話しましたが、実際に患者様にこれらの方法を用いて骨造成を行わないでインプラント治療を行うには、経験と共に熟練した技術も必要です。詳しくはまた別のブログで深いところまでお話ししたいと思います。

骨造成を回避したい方は、直接当院にご相談ください。無料カウンセリングもございますのでご興味ある方はご説明させて頂きます。

骨造成の成功率と安全性

骨造成はインプラント治療の中でも確立された方法であり、成功率は比較的高いとされています。実際、多くの症例で不足していた骨を補い、長期的に安定したインプラント治療を実現することが可能です。ただし、「必ず成功する」というものではなく、術後に骨が十分に定着しなかったり、感染や炎症が起こるリスクはゼロではありません。

特に重要なのは、術者の技術と診断の精度です。同じ骨造成でも、歯科医師の経験や治療計画の立て方によって結果は大きく変わります。CTによる立体的な診断やシミュレーションを行うことで、リスクを最小限に抑え、安全に治療を進めることができます。

また、医院ごとに症例数や対応できる方法の種類にも違いがあります。自分に合った治療を受けるためには、経験豊富な歯科医師が在籍し、実績を積んでいる医院を選ぶことが大切です。

次の項目では、骨造成の成功率に影響を与える要因や、安全性を高めるための診断・医院選びのポイントを具体的に解説します。

成功率は高いが「術者の技術」に左右される

骨造成は研究や臨床報告により、成功率が比較的高い治療であることが示されています。実際、多くの患者さまが不足していた骨を補い、安定したインプラント治療を受けられています。しかし同時に、この成功率は「誰が治療を行うか」によって大きく左右される点も忘れてはなりません。

骨造成は、骨の状態や欠損の大きさ、使用する材料などによって難易度が変わります。症例に合わせて適切な方法を選び、丁寧に処置を行うことができなければ、骨が十分に定着せず、再治療が必要になる場合もあります。逆に、経験豊富な歯科医が正確な診断と治療を行えば、成功率はさらに高められるのです。

また、術後の腫れや炎症といった合併症のリスク管理も、歯科医の判断力と技術力に依存します。患者さまの全身の健康状態や周囲の骨の質を見極めて治療を提供できるかどうかが、長期的な安定性に直結します。

このように骨造成は決して「誰が行っても同じ結果が得られる治療」ではありません。安心して治療を受けるためには、症例数が多く技術に信頼のおける歯科医師を選ぶことが大切です。

CT・シミュレーションを用いた精密診断の重要性

骨造成を安全に行うためには、事前の精密な診断が欠かせません。従来のレントゲンだけでは骨の厚みや高さ、欠損の状態を立体的に把握することが難しく、治療中に予想外の問題が生じる場合もありました。そこで近年の歯科治療では、CT画像を用いた検査が必須となりつつあります。

CTを利用すれば、あごの骨の形態や周囲の重要な構造(神経や副鼻腔など)との距離を三次元的に確認することができます。これにより、骨が不足している箇所や補填すべき範囲を正確に把握でき、より安全な治療計画を立てることが可能です。

さらに、診断結果をもとにコンピューターでシミュレーションを行うことで、インプラントの埋入位置や長さ、骨造成の必要性を事前に詳細に検討できます。こうした情報を共有することで、患者さま自身も治療の流れを理解しやすく、不安の軽減にもつながります。

このように、CTとシミュレーションを活用した診断は、骨造成の成功率を高め、安全性を確保するための大きなポイントとなります。信頼できる歯科医師は、治療を始める前に必ず十分な検査を行い、わかりやすい説明を提供してくれるはずです。

CTシミュレーションを活用してサイナスリフトを行った症例

骨造成の重要なポイントは、どこにどれだけの骨造成を行うか。そして、どのような手技を用いてどのような器具を用いて骨造成を行うかです。

クリニックによって道具の種類も機器の多さも違います。

普段から様々な骨造成を行っているクリニックは、多くの症例に対応しており技術も高くなります。

経験豊富な医院を選ぶポイント

骨造成は高度な外科処置であり、どの歯科医院で治療を受けるかによって結果が大きく変わります。成功率を高めるためには、経験豊富な医院を選ぶことが何より大切です。

まず確認したいのは、症例数の多さです。骨造成の実績が豊富な歯科では、さまざまな欠損の状態や骨の不足に対応してきた経験があるため、適切な判断と治療を行いやすい傾向にあります。症例紹介や実績を公開している医院は、患者さまが安心して相談できる一つの目安となるでしょう。

次に重要なのが、診断と説明の丁寧さです。CTを用いた精密診断やシミュレーションを行い、治療期間・方法・費用・リスクについてわかりやすく説明してくれる医院は信頼性が高いといえます。不安な点や疑問に対して十分な回答が得られるかどうかも、選ぶ際の大切なポイントです。

また、治療後のアフターケア体制も欠かせません。骨造成後は回復の状態に個人差があるため、定期的なチェックや術後の相談体制が整っているかどうかを確認しましょう。

このように、医院を選ぶ際には「症例数」「診断力」「説明の丁寧さ」「アフターケア」の4点を意識することが、安心して骨造成を任せられる歯科選びにつながります。

骨造成にかかる費用の目安と治療期間

骨造成を検討する際、患者さまが最も気になることの一つが費用と治療期間です。「どのくらいの費用がかかるのか」「治療全体の流れがどれだけ延びるのか」という不安を抱えるのは当然のことです。実際、骨造成はインプラント治療に追加で行う処置となるため、経済的・時間的な負担は避けられません。

一般的な費用相場は数万円から数十万円と幅があり、使用する補填材の種類や術式の難易度によって金額は変動します。また、骨が十分に定着するまでの治癒期間が必要になるため、インプラント治療全体が長期化する場合もあります。特に骨を大きく補う症例では、半年程度の待機期間が必要となることもあります。

一方で、骨造成を適切に行うことでインプラント治療が可能になり、長期的に安定した噛み合わせや審美性を得られる点は大きな価値といえます。費用や期間を単に負担と考えるのではなく、「将来にわたる口腔の健康投資」と捉えることが大切です。

また、骨造成やインプラント治療は原則として自由診療ですが、場合によっては医療費控除の対象となることがあります。次の項目では、費用相場や治療期間の目安、医療費控除や保険適用の有無について、さらに詳しく解説していきます。

骨造成の費用相場(5〜20万円/術式により変動)

骨造成の費用は、治療の内容や方法によって大きく異なるのが実情です。一般的な相場としては、5〜20万円程度が目安とされており、どの術式を行うか、どの材料を使用するかによって金額が変動します。

たとえば、骨の不足が比較的少ない場合に行う**GBR法(骨誘導再生法)**は10万円前後で行われることが多い一方、大きな欠損を補う必要がある場合や、サイナスリフトなどの難易度が高い処置では20万円以上かかるケースもあります。また、自家骨を採取して補填する場合には手術が複雑になるため、費用も高めに設定される傾向があります。

さらに、同じ骨造成でも歯科医院ごとに費用体系が異なり、地域差や使用する補填材の種類によっても違いが出ます。患者さまの状態に合わせた最適な治療を選ぶためには、事前に歯科医師へ相談し、見積もりを確認することが大切です。

このように、骨造成は自由診療にあたるため費用に幅がありますが、相場を理解しておくことで不安を軽減できます。次の項目では、費用だけでなく治療期間の目安についても解説し、治療全体にどのような影響があるかをご紹介します。

治療期間の目安とインプラント治療全体への影響

骨造成を行った場合、治療期間は通常より長くなることを理解しておく必要があります。補填した骨が既存の骨と結合し、安定するまでには時間がかかるためです。

一般的に、骨造成の定着には最短でも約3か月、多くの場合で6か月〜1年ほどを要します。骨の不足が軽度であれば、インプラント埋入と同時に骨造成を行い、3〜4か月程度の治癒期間を経て次のステップへ進むことも可能です。しかし、欠損が大きい症例や骨を広範囲に補う必要がある場合には、骨造成を先に行い、定着を待ってからインプラントを埋め込む二段階の流れとなり、治療全体で半年から1年以上かかるケースも少なくありません。

このように治療期間は延びますが、その分、最終的に得られる安定性と機能性は大きく向上します。しっかり噛めるようになることで、入れ歯では得られない快適さを手に入れることができるのです。

治療の進み方は、患者さまの健康状態や骨の治癒力、生活習慣などによっても左右されます。そのため、歯科医師による定期的な検査と経過観察を受け、焦らず十分な期間を確保することが、インプラント治療全体の成功につながります。

医療費控除や保険適用の有無

骨造成を含むインプラント治療は、原則として自由診療であり、公的医療保険は適用されません。そのため、費用はすべて自己負担となり、治療費が高額になりやすいのが実情です。ただし一部の特殊な症例(先天的な顎の欠損や外傷などで骨を再建する場合など)では、医科や大学病院の口腔外科で健康保険が適用されるケースもあります。一般的な歯科医院で行う骨造成は、保険対象外と考えておいた方が安心です。

一方で、医療費控除の制度は利用できます。1年間にかかった医療費が一定額を超えた場合、確定申告によって所得税の一部が戻ってくる仕組みです。骨造成やインプラント治療の費用も対象に含まれるため、領収書を大切に保管し、税務申告時に申請することで負担を軽減できる可能性があります。

このように、公的保険の適用はほとんどのケースで難しい一方、医療費控除を正しく利用すれば経済的な負担を抑えることが可能です。治療を検討する際には、費用の見積もりだけでなく、控除の活用方法についても歯科医院や税務署に確認しておくと安心です。

体験談・ブログから見る骨造成の実際の声

骨造成を検討している患者さまが気になることの一つが、「実際に受けた人はどう感じたのか」という点です。専門的な説明だけではイメージが湧きにくく、同じような治療を経験した方の声を知ることで、不安が和らぐこともあります。近年はブログや体験談の投稿も増えており、そこからリアルな情報を得る患者さまも少なくありません。

実際の声には、「腫れは数日で落ち着いた」「痛みは思ったより軽かった」といった前向きな体験も多く寄せられています。こうした体験談は、治療を受けるか迷っている方に安心感を与える材料となるでしょう。

一方で、「リスクを十分に理解していなかったために後悔した」といった体験も見られます。これは骨造成が決して軽い処置ではなく、適切な理解と準備が欠かせないことを示しています。

このように体験談やブログは、患者さまの率直な声を知る貴重な情報源です。ただし、あくまで個々の症例に基づくものであり、自分の状態にそのまま当てはまるとは限りません。次の項目では、代表的な体験談を3つの視点からご紹介します。

「腫れは数日で落ち着いた」というケース

骨造成を受けた患者さまの体験談の中には、腫れが思ったより早く引いたという声が少なくありません。実際、治療後に一時的な腫れが出るのは自然な経過であり、多くの症例では2〜3日ほどでピークを迎え、その後は徐々に落ち着いていきます。

ある患者さまは「顔が大きく腫れるのではないか」と強い不安を抱いていたものの、治療後の腫れは想像より軽く、数日で状態が改善したと語っています。このようなケースでは、術前に歯科医から丁寧な説明を受け、治療後も適切な薬の服用や冷却などのケアを行ったことが、早い回復につながったと考えられます。

もちろん、骨の不足が大きい場合や外科的な処置範囲が広い場合には腫れが長引くこともあります。しかし、多くの患者さまにとって「腫れは一時的な症状である」ことを実感できる体験談は、不安を和らげる貴重な情報となります。

こうした声は、これから治療を受ける患者さまにとって「過度に心配する必要はない」と前向きな気持ちを持つきっかけになるでしょう。

「痛みが想像より軽かった」という体験

骨造成と聞くと「大きな手術で強い痛みが続くのでは」と心配される患者さまも多いですが、実際の体験談では想像していたより痛みが軽かったという声も多く聞かれます。

ある患者さまは、治療前には強い不安を抱えていましたが、治療後は歯科医が処方した鎮痛薬を服用することで「ほとんど気にならない程度で過ごせた」と話しています。腫れがあっても痛みを強く感じなかったというケースもあり、「痛みはあっても一時的で、数日で落ち着いた」という感想が一般的です。

もちろん、骨の不足が大きい症例や外科処置の範囲が広い場合には、痛みが強めに出ることもあります。しかし、そのような場合でも歯科医が適切に対応し、患者さまが指示を守って過ごせば、日常生活に大きな支障をきたすことは少ないのです。

このような体験談は、これから治療を検討する患者さまにとって「過度に恐れる必要はない」という安心材料となります。痛みの程度には個人差があるものの、多くの患者さまが「思ったより楽に受けられた」と感じていることは、治療に前向きな気持ちを持つきっかけとなるでしょう。

「リスクを知らずに後悔した」という声

体験談の中には、骨造成を受けた患者さまが「事前にもっとリスクを理解しておけばよかった」と語るケースもあります。インプラント治療を希望していたものの、骨が不足していたために骨造成が必要となり、想像以上に治療期間が長引いたことや、術後の腫れ・痛みが予想より強かったことを理由に後悔した、という声が少なくありません。

ある患者さまは「治療そのものは成功したが、仕事や生活に影響が出るとは思わなかった」と振り返っています。骨造成は外科的処置であるため、場合によっては回復に時間がかかり、日常生活に制限が生じることがあります。こうした点を十分に知らずに治療を始めると、不安や後悔につながってしまうのです。

一方で、歯科医から丁寧な説明を受け、リスクや治療後の経過について理解したうえで臨んだ患者さまは「不安なく治療に向き合えた」と答えることが多いです。つまり、後悔を避けるためには、治療前の相談の段階でリスクを含めた十分な情報を得ることが大切だといえます。

このような体験談は、骨造成が特別に危険な治療であることを示すものではなく、「リスクを理解しないまま進めることこそが後悔につながる」という教訓を与えてくれます。

まとめ|骨造成の腫れ・痛み・リスクを正しく理解して備える

骨造成は、インプラント治療を成功させるために欠かせない場合のある重要な処置です。あごの骨が不足している状態ではインプラントを安定して支えることができず、治療そのものが行えないこともあります。しかし、骨造成を行うことで治療の選択肢が広がり、噛む機能や見た目の回復につながる大きなメリットを得られます。

一方で、腫れや痛みといった術後の症状や、治療期間・費用が増えるといったデメリットも存在します。感染や炎症、副鼻腔炎、骨が定着しないといったリスクもゼロではありません。だからこそ、術前に十分な説明を受け、自分の症例に合った治療方法を選ぶことが大切です。

今回ご紹介した体験談のように、「腫れは数日で落ち着いた」「痛みが想像より軽かった」という前向きな声もあれば、「リスクを知らずに後悔した」という声もあります。重要なのは、他の患者さまの体験を参考にしつつも、自分の症例にあてはめすぎず、専門医による精密な診断と丁寧なカウンセリングを受けることです。

帝塚山スマイルデザインクリニックでは、日本口腔インプラント学会に所属する院長がCTを用いた精密診断を行い、豊富な症例経験をもとに最適な治療計画をご提案しています。不安や疑問を抱えている方は、ぜひ一度無料カウンセリングをご利用ください。安心して治療に臨むための第一歩を、私たちと一緒に踏み出しましょう。

【執筆・監修者】

帝塚山Smile Design Clinic(スマイルデザインクリニック)

院長:岩下太一(歯学博士)

ITI日本支部公認インプラントスペシャリスト認定医

オステムインプラントインストラクター 講師

日本審美歯科学会 認定医

他、所属学会、認定資格多数

充実した無料カウンセリング

初回費用は一切かかりません。安心してご相談ください。

当院では患者様に安心してインプラント治療を受けて頂くために、無料カウンセリングを充実させております。お口の中のお写真やレントゲン写真、場合によってはインプラントの骨を確認するためのCT撮影も無料で行います。もちろん、初回なので一切費用はかかりません。患者様に今のお口の状態を知って頂き、納得してインプラント治療を受けて頂くことが私たちの喜びです。

ITIインプラントスペシャリスト認定医

~ 世界レベルのインプラント治療をあなたへ ~

帝塚山スマイルデザインクリニックの院長はインプラント治療を他の歯科医師に教えるインストラクターの指導的立場として歯科界に貢献しております。また世界的に有名なインプラント学術団体のITI(International Team for Implantology)の日本支部公認インプラントスペシャリストの認定医でもあります。他院で難しいと言われたインプラント治療でも当院では十分に対応できる技術があります。